Visualizzare gli scambi materiali tra l’ambiente e il territorio è compito abbastanza semplice: è facile pensare al prelievo continuo da parte dell’uomo di materie prime dal pianeta e la “restituzione”, sotto forma di rifiuti, di ciò che non serve più. Meno immediato è visualizzare scambi che siano in grado di alterare il clima agendo sulle dinamiche energetiche che ne sono alla base. Così come si estraggono dal suolo e sottosuolo minerali, legname, acqua, allo stesso modo si ricava energia dall'ambiente. L’uomo ha imparato a sfruttare diverse forme di energia, accumulate in passato o rese disponibili nell'immediato, a partire da trasformazioni della radiazione solare:

- l’energia chimica che si è immagazzinata in milioni di anni di processi fotosintetici nelle fonti fossili, petrolio, carbone e gas naturale,

- quella che si accumula su più brevi periodi ancora come energia chimica nella biomassa, o come energia potenziale dell’acqua depositata in quota dalle precipitazioni,

- quella meccanica dovuta all’azione del vento o delle maree,

- quella ottenuta direttamente dal sole mediante processi fotovoltaici o termici.

La disponibilità della maggior parte di queste fonti è mediata dalle dinamiche dell’atmosfera: in particolare l’effetto serra, stabilizzando le temperature sulla superficie del pianeta, ha determinato le zone climatiche odierne e reso possibile lo sviluppo della vita come la si conosce oggi. Il principale gas responsabile dell’effetto serra, essendo presente in atmosfera in maggior concentrazione, è il biossido di carbonio (CO2): se aumenta la concentrazione di CO2 in atmosfera, aumenta l’effetto serra e la temperatura sulla superficie terrestre sale. Variazioni dell’effetto serra si sono sempre avute, ma in generale con ritmi più lenti che consentivano al sistema ambiente di adattarsi e riportarsi all’equilibrio.

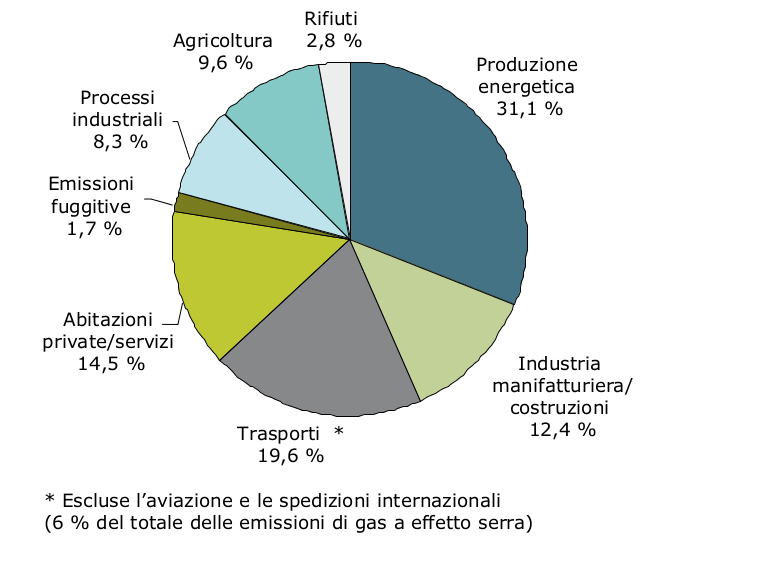

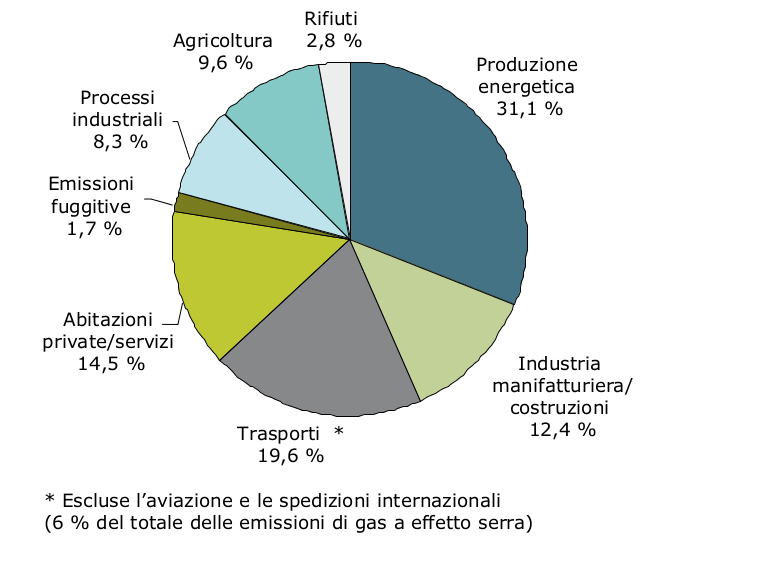

L’Agenzia Europea dell’Ambiente, nel più volte citato rapporto L’Ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2010 (SOER 2010)1, evidenzia un aumento delle temperatura media del pianeta di +0,7/0,8 gradi centigradi negli ultimi due secoli, ma con una tendenza all’accelerazione che porta a proiezioni di un aumento compreso tra 1,1 e 6,4 gradi nel corso del XXI secolo. Se si considera la concentrazione di CO2 in atmosfera si nota che essa è aumentata da 280 ppm a 387 ppm dal periodo preindustriale (1750) ad oggi. Basandosi su studi di questo genere, il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), attivo nell’ambito dell’ONU, nel suo IV Rapporto di Valutazione (2007) ha concluso che esiste una relazione tra attività antropica e riscaldamento globale. In particolare viene puntata l’attenzione sull’emissione di gas climalteranti che aumentano l’effetto serra causando, quindi, un'alterazione dell’equilibrio termico dell’atmosfera. Secondo l’AEA circa due terzi di tali emissioni sono dovuti all’uso di combustibili fossili (per la produzione di energia elettrica, il riscaldamento, i trasporti e l’industria), la quota rimanente è dovuta al disboscamento, all’agricoltura, alle discariche di rifiuti e all’uso di gas fluorurati nell’industria (Fig.1).

Fig.1 Emissioni totali di gas a effetto serra per settore nell'UE-27, 2008 , fonte AEA2

Grande attenzione viene posta dall'Unione Europea all’emissione di gas climalteranti. L’obiettivo fissato all’UE-15 per il periodo 2008-2012 dal Protocollo di Kyoto pare raggiungibile e la nuova sfida è il programma noto come 20-20-20: esso prevede per l'Europa del 2020 una riduzione del 20% dei consumi energetici, una riduzione del 20 % dell'emissione di gas serra e il raggiungimento della quota del 20% di energie rinnovabili. Questo grande impegno che comporta uno sforzo economico significativo appare giustificato dalla minaccia, ormai in via di attuazione, di impatti gravi dei cambiamenti climatici.

Contenuti

In questa sezione, un capitolo riporta l’indicatore sulle emissioni di gas climalteranti e l’indicatore sul sequestro del carbonio da parte della vegetazione, in cui sono presentati i primi risultati di uno studio che da alcuni anni viene condotto sul bilancio di carbonio in un pascolo e in un lariceto nei pressi di Torgnon. I monitoraggi sul pascolo sono a regime e forniscono dati sufficientemente accurati e affidabili da permetterne la presentazione sotto forma di indicatore. Lo studio sul lariceto è invece ancora nelle fasi iniziali.

In un secondo capitolo sono riportati indicatori sugli impatti ambientali dei sistemi geotermici. Sempre in tema di scambi energetici e di riduzione del consumo di combustibili fossili, infatti, l'Agenzia ha condotto negli anni scorsi nell'ambito di una convenzione con l'Amministrazione regionale uno studio sugli impatti sulla falda della geotermia, cioè di quella fonte di energia rinnovabile che attinge al calore dalla profondità del suolo.

L’indicatore dedicato allo sfruttamento idrico a scopo idroelettrico è invece inserito nella sezione “Territorio e qualità della vita”, nel capitolo dedicato alle infrastrutture, perché orientato maggiormente alla pressione costituita dello sfruttamento della risorsa acqua.

Per quanto riguarda i dati complessivi di produzione e consumo energetico in Valle d'Aosta, si rimanda alle strutture competenti dell'Assessorato regionale alle Attività produttive.

1http://www.eea.europa.eu/soer

2 Agenzia Europea per l'Ambiente, L'ambiente in Europa, stato e prospettive nel 2010, 2011