rsa2011-AMB_ACQ_A02 Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE, definizione delle nuove reti di monitoraggio sul territorio della Valle d’Aosta e classificazione dei corpi idrici fluviali

Premessa

ARPA Valle d’Aosta ha concluso nel 2009 l’attività di monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/1999, abrogato dal D.Lgs 152/2006, decreto che recepisce formalmente in Italia la Direttiva Europea 2000/60/CE. Il D.Lgs 152/1999 prevedeva, per quanto riguarda i fiumi, la valutazione dello Stato Ecologico e Ambientale dei corsi d’acqua (a title="Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (d.lgs. 152/1999)" ">"ECA e a itle="Stato Ambientale dei Corsi s’Acqua (d.lgs. 152/1999)" " " ">"ACA). L’indice SECA è una classificazione dei corsi d’acqua effettuata incrociando gli indici IBE e LIM mentre il SACA prevede l’incrocio tra i valori di SECA con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici. La rete di monitoraggio regionale prevedeva 38 stazioni di campionamento di cui 11 sull’asta della Dora Baltea e 27 sui principali affluenti. Nell’archivio-web è possibile scaricare le mappe di qualità e i dati analitici dei monitoraggi ai sensi del D.Lgs. 152/1999 dall'anno 2003 all'anno 2009.

La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre del 2000 (Water Framework Directive) istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Per le acque superficiali, gli Stati membri garantiscono il raggiungimento del migliore a title="per quanto riguarda i fiumi, lo stato ecologico viene valutato attraverso il confronto tra il peggiore dei giudizi degli elementi biologici e il giudizio relativo agli elementi fisico-chimici a sostgno (LIMeco). Il risultato di questo primo incrocio viene a sua volta confrontato con il giudizio relativo agli elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici) i cui standard di qualità sono forniti in tab. 1/B del D.M. 260/2010. Qualora lo stato ecologico risulti “elevato”, è necessario provvedere a una conferma mediante gli elementi idromorfologici a sostegno. Se tale conferma risultasse negativa, il corpo idrico è declassato allo stato “buono” (fonte: d.lgs 152/2006)" href="htt" target="_" rel="noop">stato eco"ogico e a itle="per le acque superficiali, per quanto riguarda i fiumi, il “buono” stato chimico è definito dal soddisfacimento per le sostanze dell’elenco di priorità fornite in tab. 1/A del D.M. 260/2010 di tutti gli standard di qualità ambientale" href="h" target=" rel="no">chimico"> possib"le, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell’attività umana o dell’inquinamento.

L’obiettivo al 2015 è il mantenimento o il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono e il mantenimento ove già esistente, dello stato di qualità ambientale elevato.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la direttiva prevede la caratterizzazione dei corpi idrici, la predisposizione di un a title="ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante ilquale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. L’unità di riferimento per la gestione dei singoli bacini idrografici è il Distretto idrografico. Il Piano ha validità di 6 anni ed è predisposto dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale istituite con l. 183/1989, relativamente ai Distretti Idrografici individuati dal d.lgs. 152/2006 s.m.i. La Regione Valle d’Aosta fa parte per intero del Distretto Idrografico del Bacino del Po" href="ht" target="" rel="noo">Piano di"Gestione del bacino idrografico e la definizione di un programma di misure.

La direttiva ha introdotto un approccio innovativo alla valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali ponendo al centro dell’attenzione le comunità biologiche dell’ecosistema fiume: dai produttori primari, quali alghe e flora acquatica, ai consumatori primari e secondari, come macroinvertebrati bentonici e fauna ittica. Per la prima volta vengono presi in considerazione gli aspetti idromorfologici, che unitamente agli elementi chimico-fisici sono considerati a supporto degli elementi biologici. La valutazione dello stato ecologico viene poi integrata dalla valutazione dello stato chimico (sostanze dell’elenco di priorità e altri inquinanti).

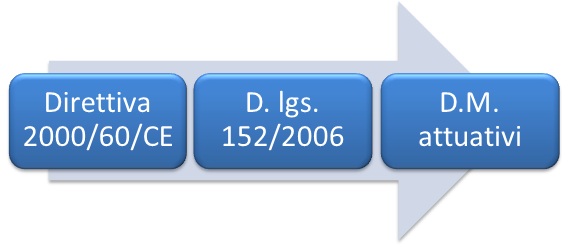

In Italia la Direttiva 2000/60/CE è stata recepita dal d.lgs. 152/2006 e da alcuni decreti attuativi, modificanti le norme tecniche del d.lgs. stesso, emanati negli anni successivi:

- D. M. 16 giugno 2008, n. 131: Regolamento recante Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni);

- D. M. 14 aprile 2009, n. 56: Regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento;

- D. M. 17 luglio 2009: Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.

- D.M. 8 novembre 2010, n. 260: Regolamento recante Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali.

Alcune modifiche sono state recepite anche dal D.Lgs n. 219/2010 “attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”.

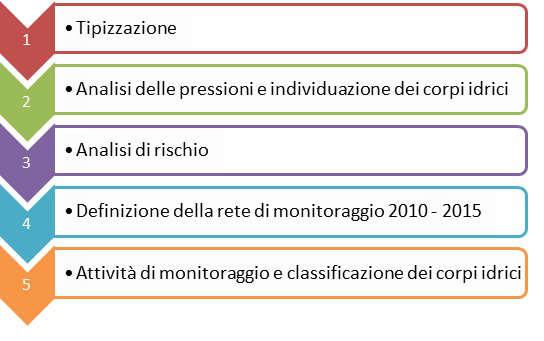

A livello nazionale il processo di implementazione della Direttiva è iniziato nel 2006, con notevole ritardo rispetto a quanto avvenuto negli altri stati dell’Unione Europea. Parallelamente si sono attivate le Regioni, il sistema agenziale e le Autorità di Bacino secondo 5 fasi successive di seguito sintetizzate:

L’insieme delle attività svolte ha permesso alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e ad A.R.P.A. VdA di fornire il loro contributo alla redazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po, adottato dall’Autorità di Bacino del Po il 24 febbraio 2010.

Il primo piano di gestione deve essere inteso come una messa a punto graduale dei nuovi sistemi di classificazione e gestione dei corpi idrici.