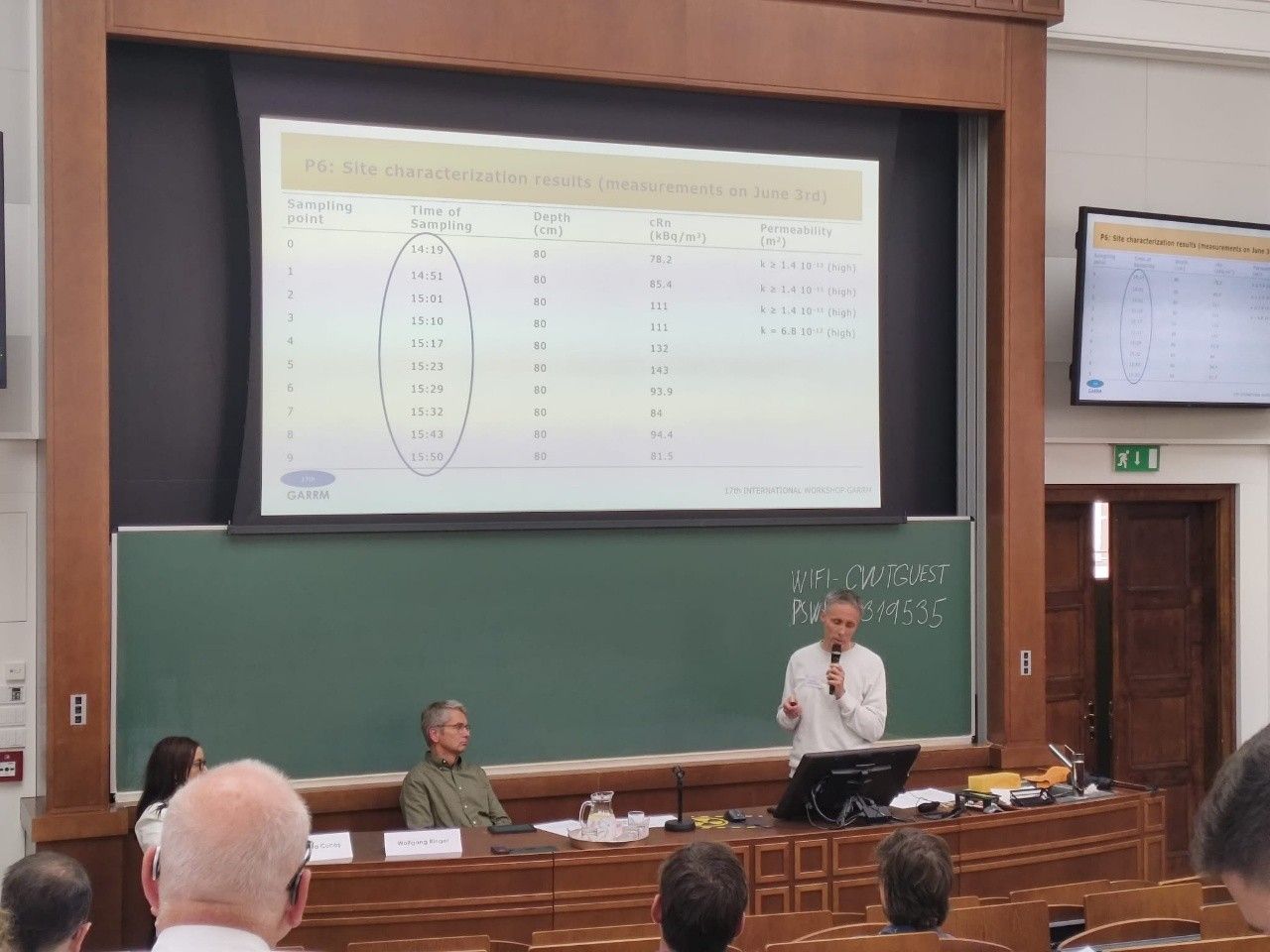

Negli ultimi anni, nel mondo scientifico si è acceso un crescente interesse verso le misure di radon non solo negli edifici e nelle acque destinate al consumo umano, ma anche in aria esterna (“outdoor”) e nel suolo (“soil gas”).

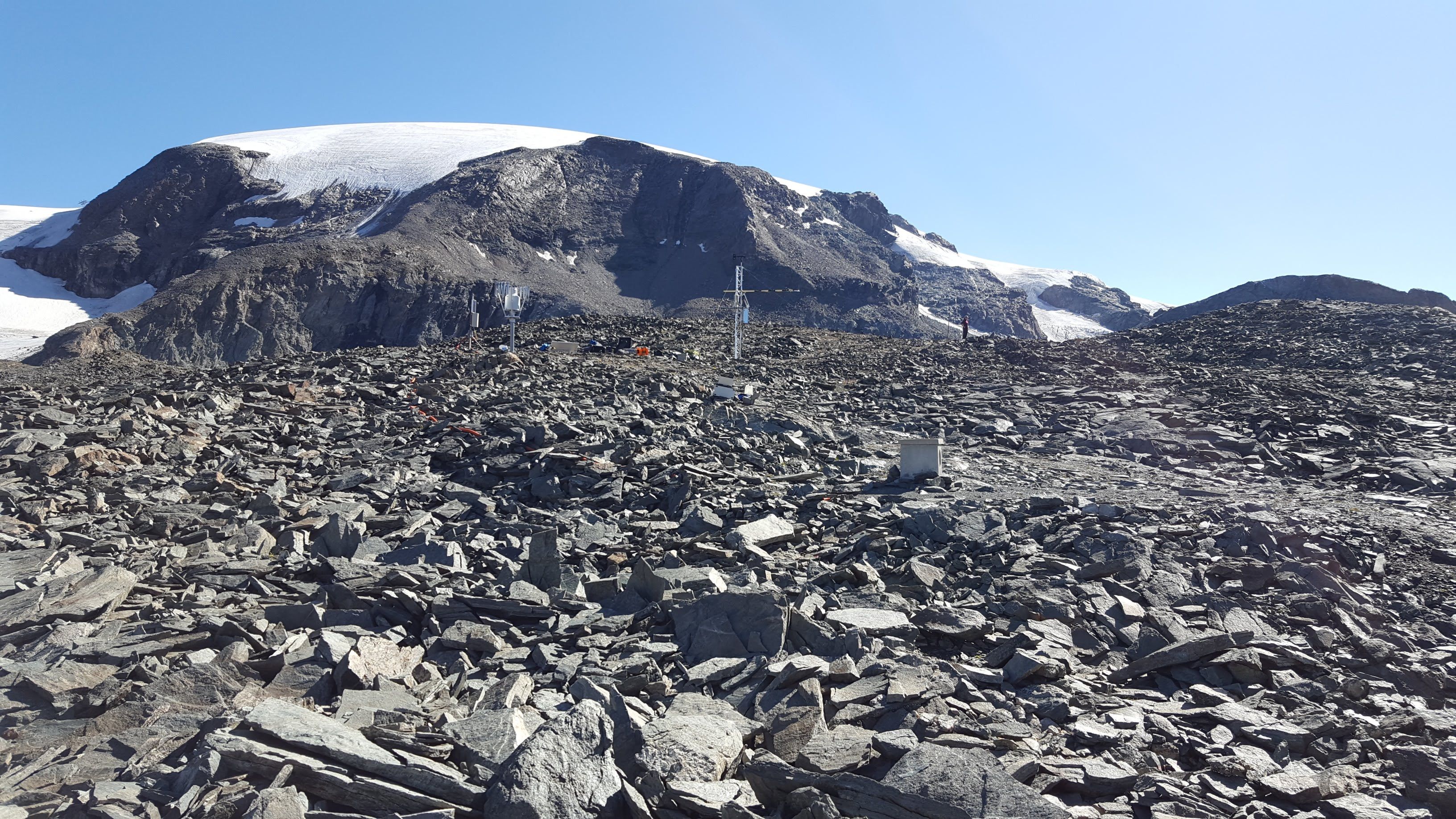

Uno sguardo dentro i ghiacciai rocciosi: come le vibrazioni del terreno raccontano i cambiamenti del clima

Per un anno intero, un gruppo di ricercatori ha monitorato il “rumore” naturale del terreno in una zona particolare delle Alpi: il rock glacier Gran Sometta, sopra Cervinia, in Valtournenche. Qual è stato l'obiettivo di questo monitoraggio?

Rumore ambientale: le “zone silenziose in aperta campagna”

Le zone silenziose in aperta campagna sono aree accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali, che non risentono, o risentono in modo molto contenuto, dei suoni tecnologici e antropici, mentre sono caratterizzate dalla predominanza di suoni caratteristici della zona.

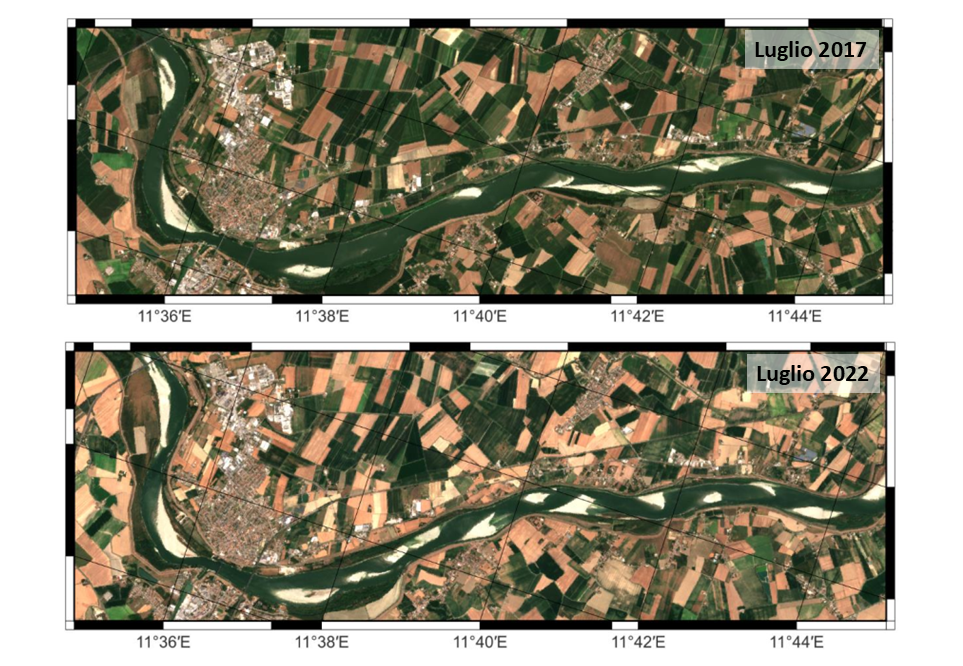

Quale impatto della siccità 2022 sul fiume Po? Lo studio.

L’estate 2022 nel Nord Italia è stata la più siccitosa di sempre, almeno da quando si misurano le portate del fiume Po (inizio 1800).

La carenza prolungata di precipitazioni, combinata alle temperature elevate ha causato un imponente restringimento dell’alveo del Po.

Campagna glaciologica annuale dei ghiacciai italiani - anno 2023

Anche quest'anno sono stati pubblicati sulla rivista internazionale, a pubblicazione semestrale, "Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria" i dati relativi alla “Campagna glaciologica annuale dei ghiacciai italiani (2023)”.

Il Permafrost nelle Montagne Europee si sta riscaldando velocemente

I risultati di una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications a cui hanno partecipato anche le Arpa di Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto.

Il permafrost, definito come terreni, detriti o rocce che mantengono temperature pari o inferiori a 0 °C per tutto l’anno, è un elemento tipico delle aree circumpolari e delle alte quote, ambienti che stanno subendo profonde trasformazioni a causa del cambiamento climatico.

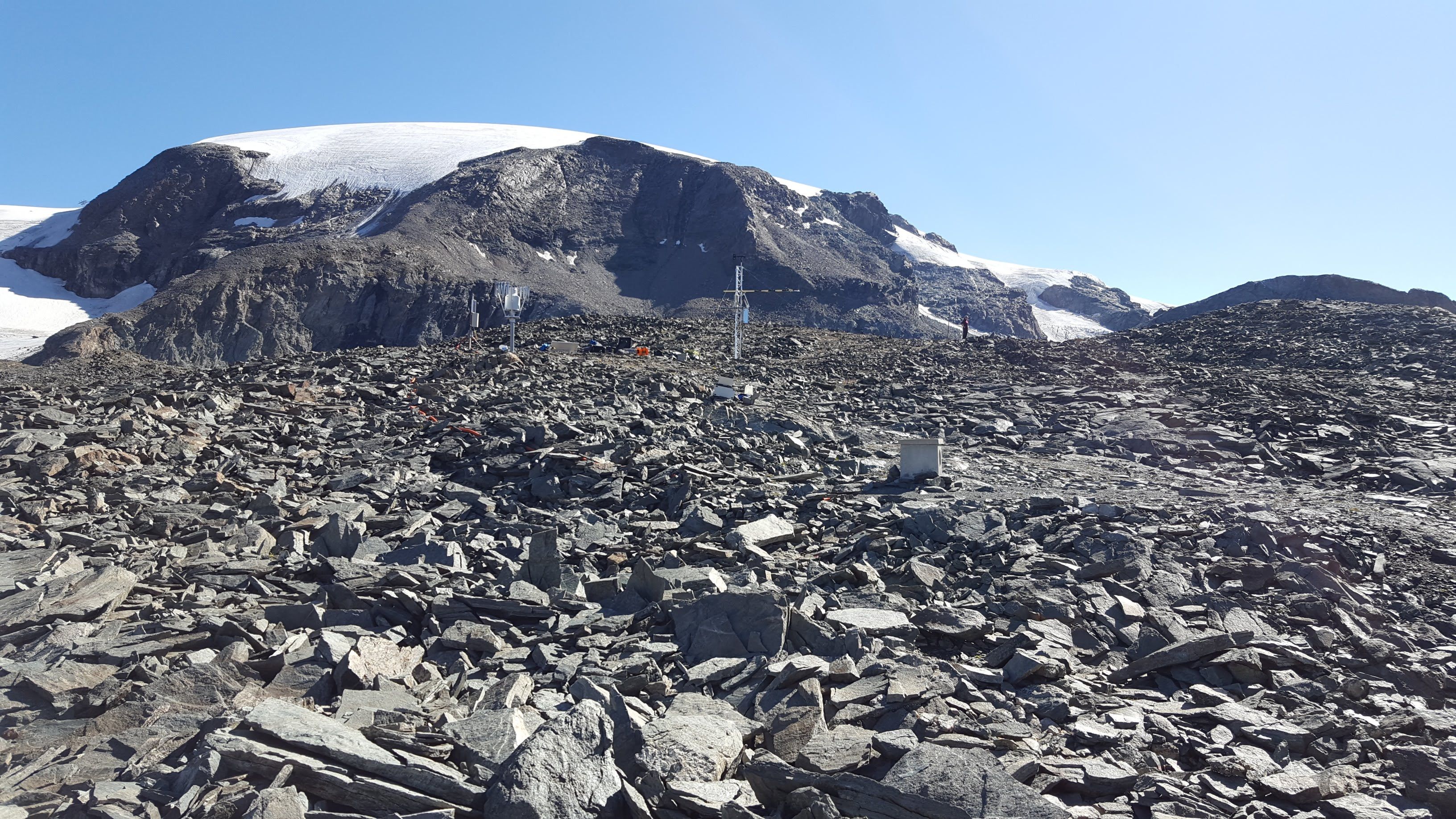

Nuova tecnica per lo studio del permafrost nei rock glaciers

Il cambiamento climatico determina effetti significativi anche sul permafrost alpino causandone la degradazione e modificando la dinamica e le caratteristiche dei ghiacciai rocciosi (rock glaciers) in tutto il mondo.

Si prevede che le variazioni della temperatura del suolo e del contenuto di ghiaccio influenzino le proprietà idrogeologiche dei rock glaciers, alterando il regime di deflusso e la ricarica della falda freatica negli ambienti montani elevati.

Segnali 5G e onde millimetriche: i risultati preliminari di uno studio in campo

I segnali che utilizzano le onde in banda millimetrica hanno a disposizione una banda in frequenza molto più ampia, ciò porta a prestazioni più elevate in termini di velocità, tempo di latenza e quantità di servizi.

Si comportano, però, in modo diverso rispetto ai segnali nella banda sotto i 6 GHz ad oggi implementata e non ci sono studi specifici, anche a livello internazionale, quando si è nella condizione definita Non linea di vista (NLoS) tra punto di misura e impianto.

Sondare l’atmosfera nelle tre dimensioni per monitorare meglio le polveri sottili

Uno studio scientifico di CNR-ISAC e ARPA Valle d’Aosta descrive la rete italiana ALICEnet (Automated LIdar-CEilometer network) e ne dimostra le possibili applicazioni, utili anche per le agenzie ambientali.

Le diatomee dei torrenti glaciali valdostani

La rapida progressione del ritiro dei ghiacciai, negli anni, sta avendo impatti sui torrenti da essi alimentati, sia in termini di variazioni delle portate, sia in termini di caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua (come temperatura, conducibilità, torbidità, concentrazione di nutrienti e ossigeno).

Quali sono le conseguenze che impattano sulle comunità biologiche che vivono in questi ambienti?

Lo sviluppo stagionale della vegetazione e il metodo di analisi messo a punto da ARPA

Per descrivere la fenologia, cioè lo sviluppo stagionale della vegetazione, e quindi l’impatto su di essa dei cambiamenti climatici, vengono oggi usate, insieme ai dati satellitari, le fenocamere, cioè semplici fotocamere digitali che scattano a intervalli regolari, e sempre dalla stessa posizione, fotografie di alberi, arbusti e praterie.

Come sta il permafrost nell'area alpina?

Nel 2023, le temperature del permafrost nelle Alpi europee hanno raggiunto livelli record, in particolare nei siti rocciosi: ciò è dovuto in gran parte a due estati consecutive particolarmente calde nel 2022 e 2023.

La maggior parte dei siti monitorati nelle Alpi europee, infatti, ha mostrato nel 2023 spessori dello strato attivo, cioè la profondità raggiunta dal fronte di scongelamento stagionale, pari o vicini ai valori massimi registrati, con alcune località che hanno stabilito nuovi record.

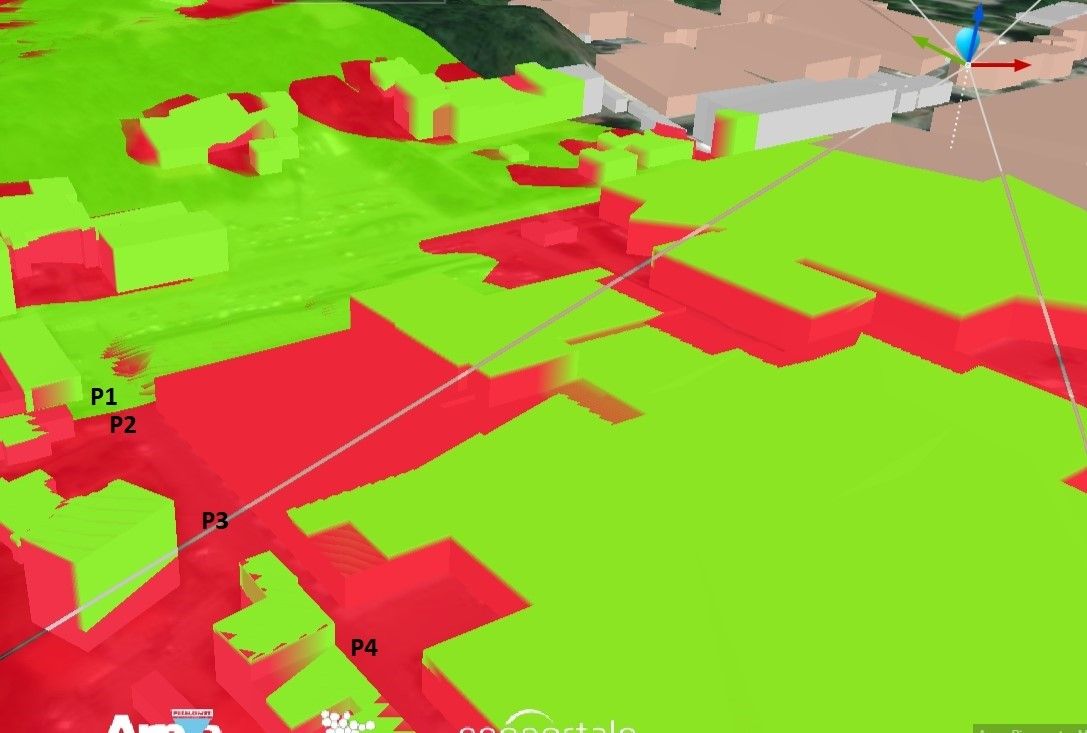

Indagini geofisiche: nuove tecniche applicate al permafrost

Un nuovo studio, al quale ha lavorato anche ARPA Valle d'Aosta, mostra interessanti applicazioni per lo studio del permafrost nelle aree alpine.

I risultati dell'esercitazione droni oggetto di un articolo scientifico

I risultati dell'esercitazione tecnica dedicata alle attività di protezione civile che impiegano i droni, organizzata ad ottobre 2023 a Mantova, sono l'oggetto dell'articolo scientifico recentemente pubblicato sulla rivista Applied Science.

Deposizioni atmosferiche di azoto: gli ecosistemi di alta montagna, osservati speciali

Un recente studio scientifico, al quale ha preso parte anche ARPA Valle d'Aosta, rivela che le sostanze azotate prodotte dalle attività umane raggiungono gli ambienti di alta quota e portano a superare di ben due volte e mezzo la soglia critica per gli ecosistemi più fragili.

Perché è importante creare serie storiche di dati e osservazioni? Un esempio pratico…

Nell’attività sistematica di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati ambientali, innanzi tutto, è necessaria una sorta di lungimiranza che porta a mettere in campo progetti e sperimentazioni finalizzate a produrre risposte interessanti e utili anche dopo molto tempo dall’avvio.