rsa2011-AMB_ACQ_A05 Macrofite e Indice IBMR descrizione della comunità e del metodo

Premessa

L’indice IMBR si basa sull’analisi della comunità delle macrofite acquatiche per valutare lo a title="designa il livello di produzione primaria sostenuto dalla disponibilità di nutrient in forma assimilabile dagli organismi autotrofi. I sistemi acquatici, in relazione alla crescente intensità dei tassi di produzione primaria (tasso al quale avviene la fissazione di energia nei materiali organici sintetizzati dagli autotrofi, principalmente attraverso la fotosintesi), sono classificati come ultraoligotrofi, oligotrofi, mesotrofi, eutrofi e ipereutrofi (Glossario InfoPo)" " " ">"tato trofico dei corsi d’acqua.

Descrizione della comunità

Le macrofite acquatiche comprendono numerosi a title="in biologia, un taxon (plurale taxa o unità tassonomica, è un raggruppamento di organismi distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica, posizionata all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica" h" t" r">t"xa vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.

Questo raggruppamento, piuttosto eterogeneo, definito su base funzionale, è composto da a title="in botanica, è detto delle piante che hanno gli ovuli racchiusi nell’ovario (i contrapposizione alle Gimnosperme, che hanno gli ovuli allo scoperto). Le Angiosperme rappresentano lo stadio più elevato nell’evoluzione delle piante" href" targ" rel=">angi"sperme erbacee, pteridofite, atitle="in botanica è la divisione di piante non vascolari, collocata tra le Alghe e le piante superiori dotate, invece, di strutture vascolari o canali conduttori per il trasporto dell'acqua e dei nutrienti. Le Briofite si dividono a loro volta in tre classi: Antocerote, Epatiche e Muschi"""""briofite e da alghe filamentose. Composizione e struttura della comunità sono determinate dall’interazione complessa di numerosi fattori ambientali che agiscono in un corso d’acqua. Morfologia del corso d’acqua, granulometria, portata, velocità della corrente nonché luminosità, temperatura e concentrazione di a title="ogni elemento o sostanza essenziale per gli organismi viventi. Più specificamente, nei sistemi acquatici i nutrienti designano gli elementi che hanno il ruolo di fattori limitanti la produzione primaria: i principali sono azoto e fosforo (glossario InfoPo)"""""nutrienti sono tutti fattori che condizionano lo sviluppo della comunità.

Oltre al loro importante ruolo ecologico, l’uso delle macrofite come indicatrici della qualità delle acque correnti si basa sul fatto che alcune specie e gruppi di specie sono sensibili alle alterazioni dei corpi idrici e risentono in modo differente dell’impatto antropico. In particolare l’inquinamento delle acque, la banalizzazione degli alvei ovvero la semplificazione della loro morfologia con conseguente riduzione degli habitat naturali e l’alterazione del regime idrologico consentono lo sviluppo di popolamenti a bassa diversità costituiti da taxa tolleranti e a rapido sviluppo. Pertanto, l’analisi della comunità a macrofite fornisce, sulla base delle variazioni dei popolamenti macrofitici presenti, indicazioni complessive sul livello di alterazione dei corpi idrici determinato dalle pressioni antropiche.

Fig. 1: T. Ayasse - Comunità di macrofite acquatiche in ambiente alpino

Le macrofite acquatiche sono utilizzate come a title="questo termine indica metodi di anaisi indiretta dello stato di alcuni parametri ambientali, sulla base degli effetti da essi indotti su organismi sensibili. Vengono cioè sfruttate le variazioni indotte dall’inquinamento sugli organismi utilizzati come bioindicatori. Secondo Iserentant e De Sloover (1976) un bioindicatore è un organismo o sistema biologico usato per valutare una variazione generalmente degenerativa della qualità dell’ambiente (Minciardi e Rossi, 2001)" href=" targe" rel="">bioin"icatori da diversi anni in molti paesi europei tuttavia gran parte degli indici macrofitici formalizzati e utilizzati in Europa è finalizzata principalmente alla valutazione dello stato trofico dei corsi d’acqua, vale a dire il grado di alterazione della qualità dell’acqua in relazione alla presenza di nutrienti, carico organico, inquinanti specifici (Minciardi, 2009). Anche se la comunità può essere in grado di fornire informazioni più globali sullo stato degli ecosistemi acquatici, la maggior parte degli indici trofici in uso non sarebbero in grado di rilevare efficacemente impatti dovuti ad altri fattori di pressione antropica come i prelievi idrici e le alterazioni idromorfologiche (Fiorenza, 2010).

Con l’emanazione della Direttiva 2000/60/CE si impone una svolta nella modalità di valutazione degli ambienti fluviali: l’attenzione é posta alla valutazione dello a title="per quanto riguarda i fiumi, lo stato ecologico viene valutato attraverso il confronto tra il peggiore dei giudizi degli elementi biologici e il giudizio elativo agli elementi fisico-chimici a sostegno (LIMeco). Il risultato di questo primo incrocio viene a sua volta confrontato con il giudizio relativo agli elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici) i cui standard di qualità sono forniti in tab. 1/B del D.M. 260/2010. Qualora lo stato ecologico risulti “elevato”, è necessario provvedere a una conferma mediante gli elementi idromorfologici a sostegno. Se tale conferma risultasse negativa, il corpo idrico è declassato allo stato “buono” (fonte: d.lgs 152/2006)" href="htt" target="_" rel="noop">Stato Eco"ogico dei corpi idrici che comprende, tra gli altri, anche la valutazione della composizione e abbondanza dell’elemento biologico flora acquatica.

La Direttiva prevede la valutazione dello Stato Ecologico delle comunità in termini di scostamento rispetto alle condizioni di riferimento (assenza di disturbo antropico) individuando come valore ambientale di riferimento la naturalità.

Negli ultimi anni, dunque, a livello europeo, si è posto il problema di adeguare i metodi di valutazione della comunità macrofitica a quanto richiesto dalla Direttiva.

L’Italia, con l’emanazione del D.M. 260/2010, ha adottato come metrica di valutazione dello Stato Ecologico dell’Elemento di Qualità Biologica Macrofite l’indice macrofitico IBMR, Indice Biologique Macrophytique en Rivière. Tale indice, formalizzato in Francia, ha mostrato vasta applicabilità sul territorio italiano in ragione della similarità biogeografica tra Francia e Italia (Azzollini et al. 2009, Mezzotero, et al. 2009, Minciardi et al. 2005,). L’Indice di stato trofico IBMR può essere considerato indice di Stato Ecologico attraverso il calcolo dell’RQE-IBMR, vale a dire il rapporto tra l’IBMR calcolato per un dato sito ed il valore teorico atteso per la tipologia alla quale il sito è stato assegnato.

Descrizione del metodo di campionamento delle macrofite e calcolo dell’indice IBMR

L’IBMR è un indice finalizzato alla valutazione dello stato trofico che si fonda su una lista di 210 taxa indicatori per i quali è stata valutata, da dati di campo, la sensibilità in particolare alle concentrazioni di azoto ammoniacale e ortofosfati. Tuttavia lo stato trofico è determinato non solo dalla concentrazione di nutrienti ma anche da altri fattori quali la luminosità (condizionata a sua volta da torbidità e ombreggiamento) e velocità della corrente (Minciardi et al., 2010).

La metodologia è descritta dalla norma AFNOR NF T 90-395 “Qualité de l’eau. Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière (IBMR)”. L’IBMR si misura in corrispondenza di una stazione e si calcola sulla base di un rilievo.

La stazione di monitoraggio corrisponde ad una porzione di torrente rappresentativa per il tratto omogeneo di corso d’acqua che si intende indagare, avente uno sviluppo longitudinale da 50 a 100 m in funzione delle dimensioni del corso d’acqua e dei livelli di copertura delle macrofite presenti.

Il rilievo consiste nell’osservazione in situ della comunità macrofitica, valutando la copertura totale della comunità presente nella stazione e le coperture in percentuale dei singoli taxa rinvenuti. Contestualmente al campionamento di macrofite, effettuato percorrendo a zig zag il tratto di corpo idrico, vengono rilevati parametri stazionali (tra cui ampiezza dell’alveo bagnato, profondità dell’acqua, granulometria prevalente, condizioni idrologiche, vegetazione delle rive, uso del suolo nel territorio circostante) utilizzando un’apposita scheda di campionamento (Minciardi et al., 2003) (Fig.2).

Fig. 2: T. Ayasse - Campionamento di macrofite acquatiche

Si procede ad un campionamento secondo la modalità prevista dal metodo e conforme alla norma UNI EN 14184:2004 CEN ed al protocollo nazionale di campionamento (APAT, 2007). Segue un primo riconoscimento in campo dei singoli taxa, che deve essere confermato da una successiva determinazione in laboratorio (Fig. 3 e 4).

Fig.3: campione di alga filamentosa

Fig.4: campione di muschio acquatico

La copertura percentuale dei singoli taxa deve essere successivamente proporzionata al valore di copertura totale delle macrofite presenti nella stazione al fine di ottenere un valore di copertura reale di ogni taxon.

Per poter effettuare il calcolo dell’IBMR è necessario tradurre i valori di copertura reale nei corrispondenti coefficienti di copertura previsti dal metodo, secondo la tabella di conversione seguente:

| Copertura reale | Coefficienti di copertura | Significato secondo IBMR |

| < 0,1 | 1 | solo presenza |

| 0,1 ≤ cop < 1 | 2 | copertura scarsa |

| 0,1 ≤ cop < 10 | 3 | copertura discreta |

| 10 ≤ cop < 50 | 4 | copertura buona |

| ≤ 50 | 5 | copertura alta |

Tab. I: Coefficienti di copertura

Il calcolo dell’IBMR per la stazione di campionamento si effettua secondo il seguente algoritmo:

IBMR = Σi n [ Ei Ki Ci ] / Σi n [ Ei K i ]

Dove:

Ei = coefficiente di a title="in Ecologa è il complesso delle caratteristiche degli organismi stenoeci vale a dire gli organismi in grado di vivere solo in condizioni ambientali ben definite e limitate"""""stenoecia

Ki = coefficiente di copertura

Ci = coefficiente di sensibilità

n = numero dei taxa indicatori

Sulla base del valore numerico assunto dall’IBMR è possibile classificare la stazione in termini di livello trofico secondo cinque livelli di trofia (Molto Lieve, Lieve, Media, Elevata, Molto Elevata) come descritto nella tabella seguente:

| Livello Trofico | Valore IBMR | Colore convenzionale |

| Molto basso | IBMR > 14 | |

| Basso | 12 < IBMR ≤ 14 | |

| Medio | 10 < IBMR ≤ 12 | |

| Elevato | 8 < IBMR ≤ 10 | |

| Molto elevato | IBMR ≤ 8 |

Tab. II: Categorie trofiche per la classificazione della stazione sulla base del valore di IBMR (da AFNOR, 2003)

L’elenco dei taxa indicatori è composto da 210 taxa di cui il maggior numero è costituito da specie di angiosperme, seguono in ordine di abbondanza alghe e muschi.

Fanerogame, Pteridofite e Briofite (a title="piante non-vascoari appartenenti alla divisione Marchantiophyta, che comprende circa 7000 specie distribuite in tutto il mondo con una particolare predilezione per le località più umide (Wikipedia)" " " ">"patiche e muschi) vengono determinate sino al livello di specie con l’ausilio di chiavi dicotomiche. Le alghe vengono determinate al genere, come richiesto dai protocollo di applicazione dell’indice.

E’ necessario, inoltre, verificare l’applicabilità dell’indice nelle singole stazioni. Tale valutazione è effettuata in funzione del raggiungimento di soglie di abbondanza in termini di copertura totale della comunità, di copertura dei taxa indicatori rispetto alla copertura dei taxa totali e di numero di taxa della comunità indicatrice rispetto al numero di taxa totali (Minciardi et al., 2003; Minciardi et al., 2010). Sulla base del raggiungimento di tali soglie l’indice è ritenuto applicabile o non applicabile e i risultati dell’IBMR sono ritenuti affidabili o a parziale affidabilità.

Calcolo del Rapporto di Qualità Ecologica RQE

A seguito dell’analisi dei dati disponibili, derivanti dall’applicazione dell’IBMR in varie regioni d’Italia, su un significativo numero di tipologie fluviali sono stati definiti due macroambiti territoriali: uno alpino, riferibile alle aree montane delle a title="si tratta di aree che presentano al loro interno una limitata variabilità per determinati descrittori quali altitudine, latitudine, longitudine, pendenza media del corso d’acqua, precipitazioni, temperatura dell’aria e composizione geologica del ubstrato. Le idroecoregioni sono definite nel D.M. 131/2008 (D.M. 131/2008)" hre" tar" rel">HER"> 1,",3,4, ed uno centrale-mediterraneo comprendente gli ambiti pedemontani e di pianura delle HER 1,2,3,4, e tutte le altre idroecoregioni.

Per il calcolo dell’RQE_IBMR per ciascun sito i valori di IBMR rilevati nei siti di monitoraggio devono essere rapportati con il valore medio di IBMR calcolato sui valori rilevati nei siti di riferimento individuati per ciascuna tipologia (Minciardi et al. 2009). I riferimenti per ciascuna tipologia appartenente alle aree geografiche alpina, centrale e mediterranea sono forniti dal D.M. 260/2010.

Il risultato è un valore numerico tra 0 e 1 ed è chiamato a title="Rapporto di Qualità Ecologica (D.M. 260/2010)&qut;""""RQE (Rapporto di Qualità Ecologica).

Il D.M. 260/2010 riporta i limiti di RQE_IBMR relativi alle classi Elevata e Buona, Sufficiente, Scarsa e Cattiva differenziando per le due aree geografiche alpina e centrale-mediterranea. Nella tabella seguente si riportano i valori di RQE_IBMR relativi ai limiti tra le classi da Elevata a Cattiva per l’Area Geografica Alpina che comprende le HER 1,2,3,4 (Alpi) (Tab. III).

| Valori RQE | IBMR | Colore convenzionale |

| RQE ≥ 0,85 | elevato | |

| 0,70 ≤ RQE < 0,85 | buono | |

| 0,60 ≤ RQE < 0,70 | sufficiente | |

| 0,50 ≤ RQE < 0,60 | scarso | |

| RQE < 0,50 | cattivo |

Tab III: limiti di classe fra gli stati

L’Indice trofico IBMR, è utilizzato ai sensi del D.M. 260/2010 come metodo per la valutazione dell’a title="elementi di qualità biologica (D.M. 260/2010)"""""EQB Macrofite Acquatiche, tuttavia consente di effettuare solo una valutazione parziale dello Stato Ecologico previsto dalla Direttiva.

L’applicazione del metodo sull’intero territorio italiano consente tuttavia di acquisire dati e informazioni utili allo sviluppo di ulteriori ricerche che hanno come obiettivo la definizione di metriche di valutazione che considerino anche porzioni della comunità meno strettamente acquatiche. Questo approccio potrebbe consentire una valutazione integrata dello stato ecologico della comunità al fine di evidenziare impatti derivanti da pressioni plurime ed in particolare quelle relative alle alterazioni idromorfologiche (Fiorenza, 2010).

Tra gli elementi di qualità biologica previsti dalla Direttiva la comunità a macrofite acquatiche risulterebbe, infatti, tra i più adeguati per la caratterizzazione dello Stato Ecologico grazie alla grande capacità di fornire informazioni sullo stato globale degli ecosistemi acquatici (Fiorenza, 2010; Minciardi, 2010).

Applicazione in Valle d’Aosta

La comunità a macrofite acquatiche è stata indagata nei corpi idrici valdostani già a partire dal 2004 in maniera sporadica e allo scopo di sperimentare indici macrofitici in ambito alpino in seno a ricerche condotte in collaborazione con l’Unità Tecnica Tecnologie del centro ricerche ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) di Saluggia. Dal 2008 al 2009 questa collaborazione si è estesa ai siti di riferimento che costituiscono la Rete Nucleo nell’ambito della sperimentazione avente per oggetto ”Attività di implementazione della Direttiva 2000/60/CE sul territorio della Valle d’Aosta”.

Secondo la normativa vigente, lo studio della componente macrofitica non risulta obbligatorio per i corsi d’acqua alpini, tuttavia ARPA VdA ha scelto di monitorare la comunità relativamente ai siti di riferimento della Rete Nucleo, dopo il biennio di sperimentazione, in maniera routinaria dal 2010.

La comunità macrofitica è risultata presente in tutte le stazioni di campionamento della Rete Nucleo, anche se in corrispondenza delle stazioni riferibili alla tipologia “glaciale” (molto piccolo, piccolo e medio) ha raggiunto valori di copertura molto bassi mentre nelle tipologie “da scorrimento superficiale” le percentuali di copertura sono maggiori.

La comunità si insedia più facilmente nelle tipologie a “scorrimento superficiale” rispetto a quelle “glaciali”, probabilmente a causa dell’elevata torbidità che caratterizza quest’ultima tipologia di corsi d’acqua. La torbidità agisce sia in termini di abrasione sul corpo vegetativo sia limitando la luminosità in acqua. Le condizioni di habitat meno limitanti della tipologia a scorrimento superficiale favoriscono, invece, una diversificazione di forme di crescita in modo particolare nella comunità briofitica.

Dunque, anche in ambito alpino, sebbene importanti fattori ambientali limitanti agiscano sulla comunità bioindicatrice, caratterizzandone struttura e composizione (forte turbolenza, l’azione meccanica esercitata dai solidi in sospensione), laddove siano presenti substrati stabili in rapporto alla velocità della corrente, le comunità, costituite essenzialmente da muschi ed alghe adattati a condizioni ambientali estreme, comunque si insediano.

Indagini Floristiche

Le indagini condotte dal 2008 fino al 2011 nelle stazioni della Rete Nucleo hanno portato a censire una flora di 91 taxa dei quali 25 generi algali, 45 specie di muschi, 7 specie di epatiche, 1 specie di lichene e 13 specie di angiosperme.

Nella quasi totalità delle stazioni considerate, a parte rare eccezioni, la comunità è costituita esclusivamente da Alghe e Briofite (muschi ed epatiche).

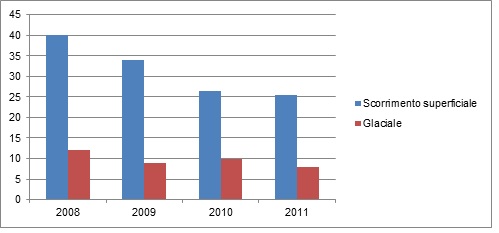

Nelle stazioni di campionamento appartenenti alla tipologia “glaciale” la percentuale di copertura totale della comunità macrofitica risulta estremamente bassa (Fig. 5). La copertura media è di circa 10% , tenendo presente che nei siti “molto piccolo glaciali” la copertura è spesso risultata inferiore alla soglia di rilevabilità (5%), mentre risulta più consistente (circa 20%) per la stazione a tipologia “grande glaciale” (Dora Baltea – Confine regionale).

Fig.5: Percentuale di copertura totale della comunità macrofitica nei siti a differente tipologia

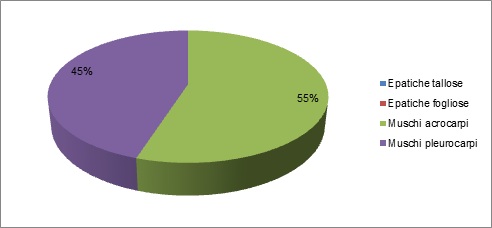

Per queste stazioni a tipologia “glaciale” le Alghe costituiscono la componente preponderante della comunità e spesso anche l’unica (Fig. 6). La componente muscinale presenta una copertura quasi sempre al di sotto del limite di rilevabilità anche se il numero di taxa di muschi rilevato è pari al numero di taxa algali.

Fig.6: Percentuale di copertura delle diverse componenti macrofitiche nei siti a tipologia “glaciale”

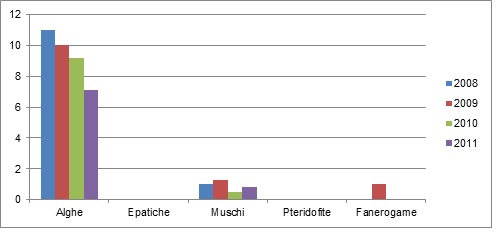

Per quanto riguarda le stazioni a tipologia da “scorrimento superficiale” la percentuale di copertura totale della comunità macrofitica si attesta intorno ad un valore medio pari al 30% (Fig. 7).

Fig.7: Percentuale di copertura delle diverse componenti macrofitiche nei siti a tipologia “da scorrimento superficiale”

I muschi costituiscono quasi sempre la componente più importante sia per la percentuale di copertura che per il numero di taxa rilevati.

Tra le alghe, i taxa più frequentemente rinvenuti sono il genere Oscillatoria tra le Cyanophyceae, Hydrurus foetidus per le Chrysophyceae; tra le alghe verdi il genere più presente è risultato Ulothrix. Tra le alghe rosse i generi più frequenti sono Audouinella e Lemanea.

Nelle stazioni indagate, a parte alcuni generi algali ad ampia diffusione e spesso a distribuzione ubiquitaria quali Ulotrix ma anche Oscillatoria, i taxa algali risultati più frequenti sono quelli tipici di ambienti acquatici montani e pedemontani caratterizzati da acque fredde e, soprattutto, velocemente correnti. Per citare un esempio le Lemaneaceae, tra le alghe rosse in particolare, sono descritte in letteratura come organismi stenovalenti, ovvero organismi che vivono in condizioni ben definite di fattori ambientali. Il genere Lemanea si trova in corsi d’acqua montani a substrato stabile (rocce e grossi massi), acqua turbolenta e ad elevate concentrazioni d’ossigeno. La stenovalenza può essere osservata anche in relazione alla conducibilità e alla temperatura dell’acqua (il genere predilige acque fredde). Alcuni autori hanno caratterizzato la specie L.fluviatilis, ad esempio, in relazione alle concentrazioni di fosforo e azoto come indicatore di acque oligo-mesotrofe (Rott et al, 1999).

Tra le specie muscinali che sono rinvenute con maggiore frequenza e che sono caratterizzate da classi di copertura più abbondanti vi sono muschi reofili quali Hygrohypnum luridum e Platyhypnidium riparioides, specie estremamente robuste che presentano tolleranza sia all’azione meccanica sia alla frequente alternanza di sommersione ed emersione. Sono frequenti anche Palustriella falcata, Palustriella commutata e Cratoneuron filicinum che possono essere considerati generi emergenti semi acquatici, spesso non completamente sommersi.

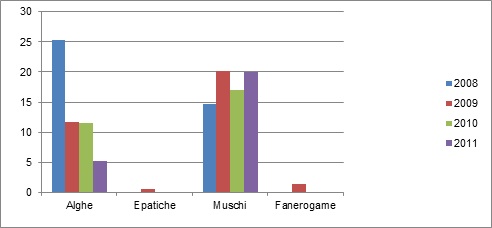

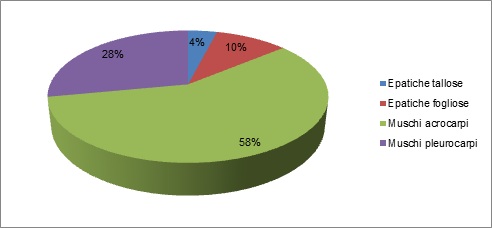

La maggior parte dei muschi acquatici possiede, per un adattamento alla corrente, una forma di crescita pleurocarpa. Sebbene i generi di muschi prima enunciati, appartenenti alla forma di crescita a title="in botanica, detto dei Muschi che portano l’organo contenente le spore su rami ridotti secondari e non all’apice del fusto principale, che ha accrescimento illimitato" hr" ta&qut; re">pl"urocarpa, siano quelli rinvenuti con maggiore frequenza e con coperture più abbondanti, il maggior numero di taxa, sia nei siti a tipologia “glaciale” che “a scorrimento superficiale” è rappresentato da muschi a forma di crescita a title="in botanica, termine riferito alle specie di Muschi che portano l’organo contenente le spore all’apice del fusto principale. Contrapposto a pleurocarpo" hr" ta" re">ac"ocarpa (Fig. 8, 9). Questi generi, rinvenuti su massi non totalmente immersi in alveo e sulle sponde, hanno come habitat d’elezione la zona sopracquatica periodicamente emersa ma vicino al passaggio della lama d'acqua (es. il genere Schistidium).

Le epatiche sono state rinvenute in zone lambite dall'acqua, su rocce soggette a stillicidio o sommerse ma in corrente debole, sia direttamente sulla superficie dei substrati che in associazione ad altre briofite, esclusivamente nei siti “da scorrimento superficiale” (Fig. 9) che presentano condizioni di habitat più idonee al loro sviluppo.

Fig 8: Percentuale delle forme di crescita delle briofite nei siti a tipologia "glaciale"

Fig.9. : Percentuale delle forme di crescita delle briofite nei siti a tipologia "da scorrimento superficiale"

Tenendo presente che il rilievo delle macrofite è stato limitato sempre e solo alla porzione dell’alveo bagnato, tra le fanerogame, presenti solo molto sporadicamente, la specie più frequente è Agrostis stolonifera; la morfologia degli alvei, la corrente elevata, lo scorrimento turbolento, l’erosione intensa e temperature poco elevate sono, infatti, tutte condizioni sfavorevoli allo sviluppo di piante acquatiche, radicanti immerse ed emergenti.

Risultati dell’applicazione dell’Indice IBMR e calcolo dell’RQE_IBMR

Per i risultati derivanti dall’applicazione dell’indice IBMR e il seguente calcolo dell’RQE_IBMR relativo ai siti della Rete Nucleo della Valle d’Aosta si rimanda all’approfondimento dedicato alla Rete Nucleo.

Bibliografia

AFNOR (2003) Qualité de l’eau: Détermination de l’indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) – NF T 90-395: 28 pp.

APAT (2007) Protocollo di campionamento ed analisi per le macrofite delle acque correnti. In “Metodi Biologici per le acque. Parte I”. Manuali e Linee Guida APAT. Roma.

Azzollini R., Gerbaz D., Isabel S.,Vicquéry L., Minciardi M.R., Rossi G.L., Spada C.D., (2010). “Uso di macrofite acquatiche per il monitoraggio di corsi d’acqua alpini: le applicazioni in Valle d’Aosta” - In: Atti del XIX Convegno Nazionale S.It.E. “Dalle vette alpine alle profondità marine”, Bolzano 15-18 Settembre 2009 : 91-104.

Fiorenza A. (2010): Caratterizzazione delle macrofite acquatiche degli ecosistemi fluviali per l’applicazione della direttiva 2000/60/CE. Caso studio in due idroecoregioni del Piemonte. Tesi di Laurea- AA 2009/2010. Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea N. L327 del 22/12/2000. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 71 pp.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2010, n. 260. Regolamento recante «Criteri tecnici per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». 190 pp.

Mezzotero A., Minciardi M.R, Spada C.D., Lucadamo L., Gallo L., De Filippis A. (2009). Prima caratterizzazione e valutazione delle comunità a macrofite acquatiche nei corsi d’acqua della Provincia di Cosenza. Studi Trentini di Scienze Naturali 86: 23-31.

Minciardi M.R., Azzollini R., Spada C.D., (2010): “Le macrofite acquatiche come comunità bioindicatrice negli ambienti fluviali del bacino padano: ricerche pregresse, prospettive di utilizzo e necessità conoscitive”. Atti del XVIII Convegno Nazionale S.It.E. “Ecologia, Emergenza, Pianificazione”, Parma 1-3 Settembre 2008 – Biologia Ambientale 24 (1):10 pp.

Minciardi M.R., Poma S., Rossi G.L. (2005) Qualità delle acque superficiali. In: Rossi G.L. & Minciardi M.R. (a cura di), Un Piano per la Palude di San Genuario. Proposte per la gestione di un sito Natura 2000. Regione Piemonte: 41 – 45

Minciardi M.R., Rossi G.L., Azzollini R., Betta G. (2003) Linee guida per il biomonitoraggio di corsi d’acqua in ambiente alpino. ENEA, Provincia di Torino, Torino: 64 pp.

Minciardi M.R., Spada C.D., Rossi G.L., Angius R., Orrù G., Mancini L., Pace G., Marcheggiani S., Puccinelli C. (2009). Metodo per la valutazione e la classificazione dei corsi d’acqua utilizzando la comunità delle Macrofite acquatiche. Rapporto Tecnico ENEA RT/2009/23/ENEA: 35pp.

Rott E., Pipp E., Phister P., Van Dam H., Ortler K., Binder N. and K.Pall (1999) Indicationlisten für Aufwuchsalgen in österreichischen Fließgewässern. Teil 2: Trophieinindikation sowie geohemishche Präeferenz, taxonomische und toxikologische Anmerkungen. – WWK. Bundesministerium für Land’und forstwirtschaft. Wien.