Presentazione

Descrizione

L'indicatore presenta lo stato termico del permafrost presso il Colle Cime Bianche (Valtournenche).

Messaggio chiave

La temperatura del permafrost presso il Colle Cime Bianche è di circa -0.9°C. Le temperature a tutte le profondità stanno progressivamente aumentando.

Obiettivo

Valutare l'impatto del cambiamento climatico sullo stato del permafrost alpino e quantificare le variazioni e le tendenze in atto.

Ruolo di Arpa

Realizzazione delle misure in campo ed elaborazione dei dati

Classificazione

Area tematica SINAnet |

Criosfera |

Tema SINAnet |

Clima |

DPSIR |

S |

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato * |

Tendenza * |

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza |

Accuratezza |

Comparabilità nel tempo |

Comparabilità nello spazio |

| 1 | 1 | 1 | 3 |

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

2006 - 2022

Copertura territoriale

I dati di temperatura che consentono l'elaborazione dell'indicatore provengono dal sito di monitoraggio di Cime Bianche posto a 3100 metri di quota in alta Valtournenche. Allo stato attuale (due fori in un solo sito), data la dipendenza dalle caratteristiche del punto di misura e dalle condizioni meteorologiche stagionali, tale indicatore può dirsi rappresentativo solo a livello del bacino di misura e di quelli immediatamente adiacenti.

Riferimenti

Inquadramento normativo

L'indicatore non ha riferimenti normativi.

Relazione con la normativa

L'indicatore non ha riferimenti normativi.

Livelli di riferimento

Non applicabile.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

L'organizzazione meteorologica mondiale (WMO) elenca la temperatura del permafrost e lo spessore dello strato attivo tra le Variabili Climatiche Essenziali (ECV). Le stesse variabili sono incluse nei rapporti periodici del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Indicatori correlati nella presente relazione

Presentazione e analisi

Il permafrost è un fenomeno naturale correlato alla temperatura del sottosuolo. È definito come lo stato termico di un suolo o substrato roccioso che rimane ad una temperatura inferiore a 0°C, per pochi anni consecutivi o migliaia di anni, quindi in uno stato di congelamento perenne. Il monitoraggio del permafrost si realizza calando una catena di termometri all'interno di fori praticati nel terreno. L'indicatore presenta i risultati del monitoraggio condotto dal 2006 in due fori (di profondità 6 e 41 metri) presso il Colle Cime Bianche a 3100 metri di quota in alta Valtournenche (Figura 1).

Figura 1. Sito di ricerca sul permafrost presso il Colle Cime Bianche (Valtournenche)

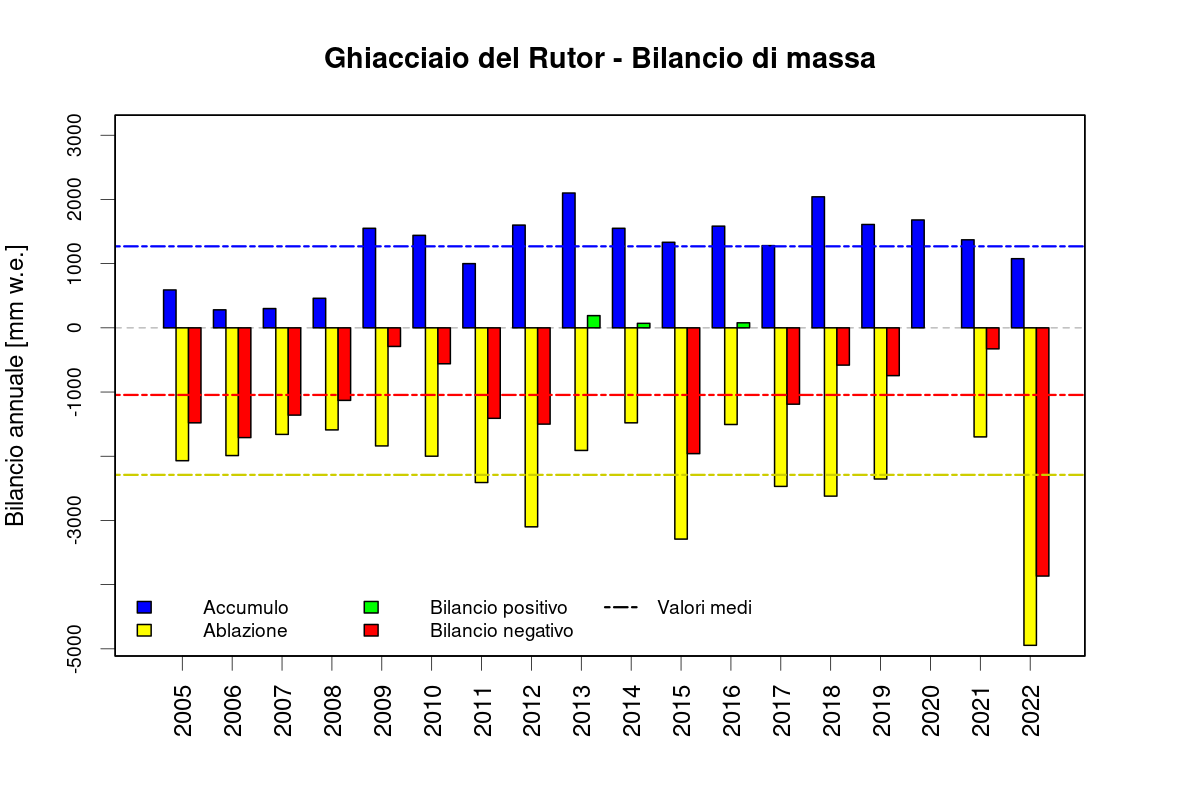

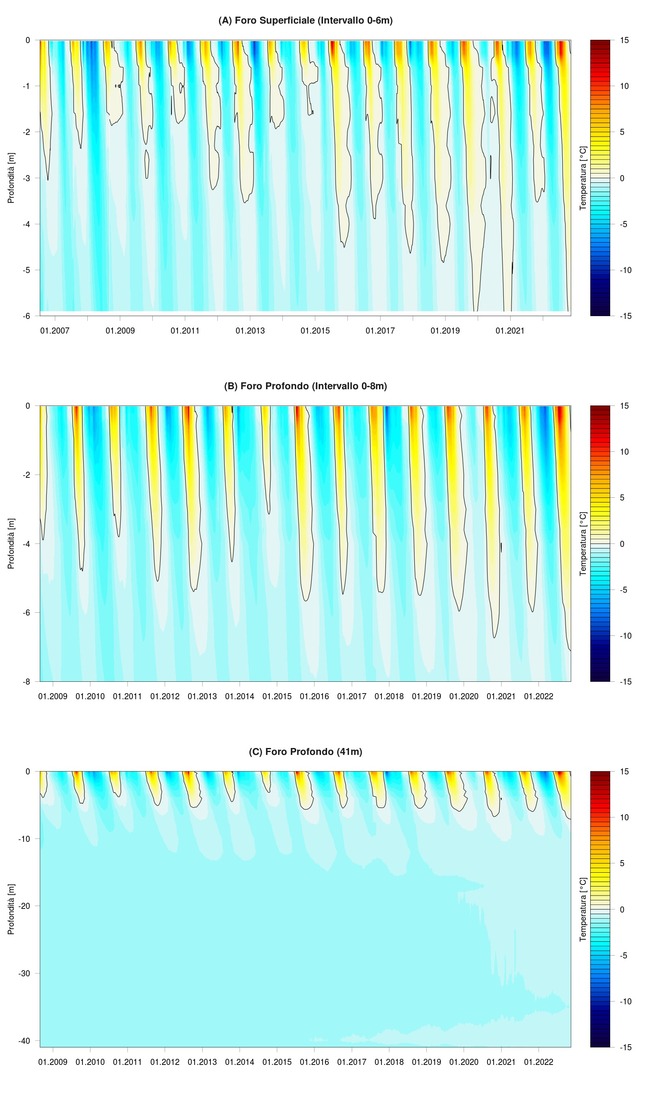

Le variazioni della temperatura nel tempo ed alle diverse profondità sono rappresentate con i grafici in figura 2 che evidenziano le differenze tra i regimi termici del permafrost nei due fori. Le figure 2A e 2B mostrano le temperature nei due fori fino alla profondità di 6 metri e dal loro confronto è possibile notare come lo spessore dello strato attivo è maggiore nel foro profondo (vedi anche figura 3). Tale differenza è causata dal diverso contenuto di ghiaccio nel substrato in corrispondenza dei due fori. La figura 2C mostra le temperature fino alla profondità massima di 41 m, si nota che oltre i 12 metri circa le temperature sono estremamente omogenee (vedi anche figura 4).

Figura 2. La figura mostra l'evoluzione delle temperature del substrato (scala di colore a destra) in corrispondenza dei due fori. La linea nera è l'isoterma 0°C che inidica l'evoluzione dello strato attivo nel corso della stagione estiva e che raggiunge il suo spessore massimo durante l'autunno (vedi testo per approfondire).

I dati di temperatura misurati nei due fori vengono elaborati per calcolare alcuni parametri che servono a caratterizzare lo stato termico del permafrost e monitorarne l'evoluzione nel tempo. I parametri principali sono:

- (i) lo spessore dello strato attivo, ovvero la profondità raggiunta dal fronte di scongelamento nel corso dell'estate (linee nere in figura 2 e figura 3)

- (ii) la temperatura del permafrost, ovvero la temperatura del substrato alle profondità dove le variazioni termiche stagionali non riescono ad arrivare (figura 4)

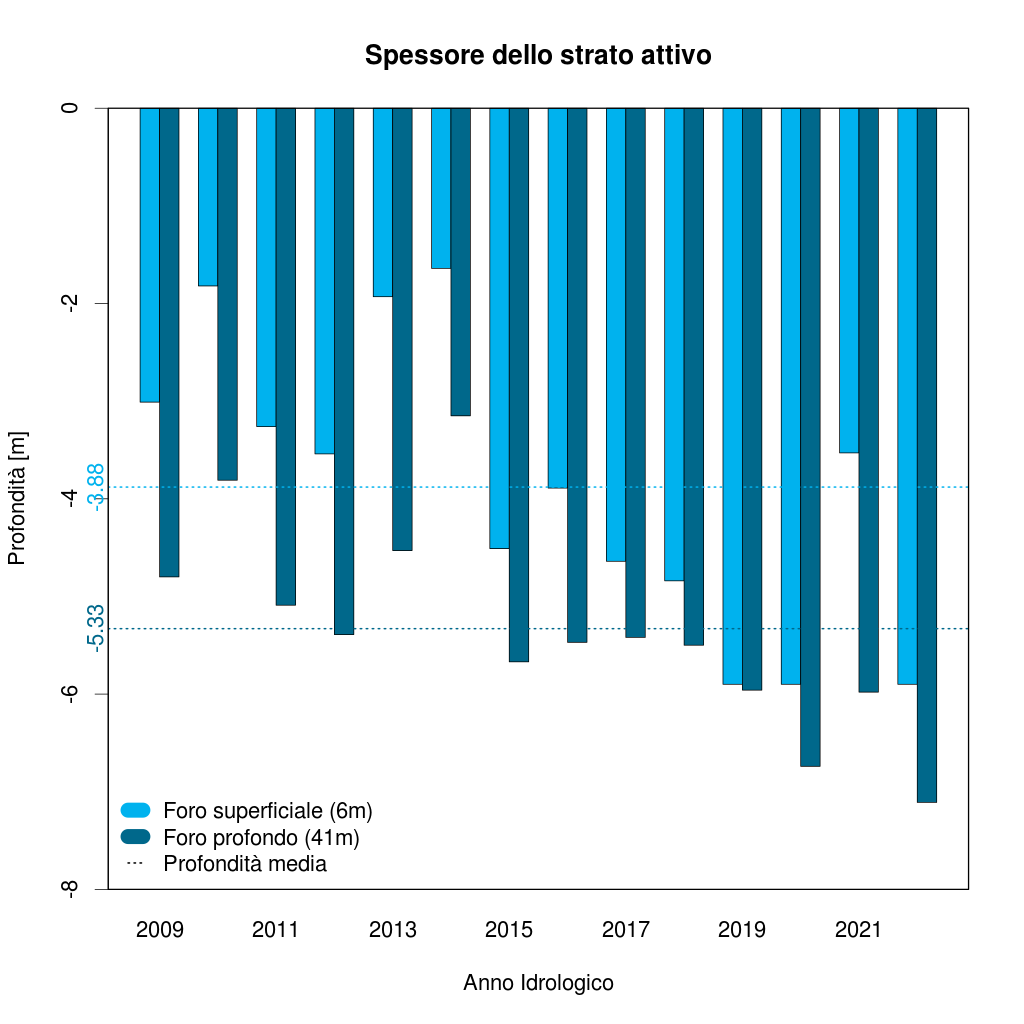

(i) Lo spessore dello strato attivo (figura 3) è un indicatore che consente di valutare l'effetto delle condizioni climatiche del singolo anno sulle temperature superficiali del permafrost. La profondità massima raggiunta dalle temperature positive determina lo spessore dello strato attivo e nelle Alpi, viene raggiunta solitamente tra la fine di settembre ed i primi di novembre in risposta, essenzialmente, alle condizioni di nevosità ed alle temperature (invernali ed estive). In generale, uno strato attivo di spessore ridotto è conseguente a condizioni fredde (es. inverno freddo e poco nevoso) mentre uno strato attivo di spessore elevato indica condizioni calde (es. inverno nevoso ed estate calda). La figura 3 mette a confronto i valori massimi di spessore dello strato attivo dei due fori dall'inizio delle attività di misura. La profondità media dello strato attivo del foro profondo (5.33 m) è maggiore rispetto a quella del foro superficiale (3.88 m).

Figura 3. La figura mostra i valori annuali di spessore dello strato attivo dall'inizio delle osservazioni. I due fori presentano spessori estremamente diversi nonostante la loro vicinanza. Tali differenze sono dovute soprattutto al diverso contenuto di ghiaccio/acqua nel suolo ed in parte alla micro-morfologia della zona che nel caso del foro superficiale non consente l'accumularsi di significativi spessori di neve.

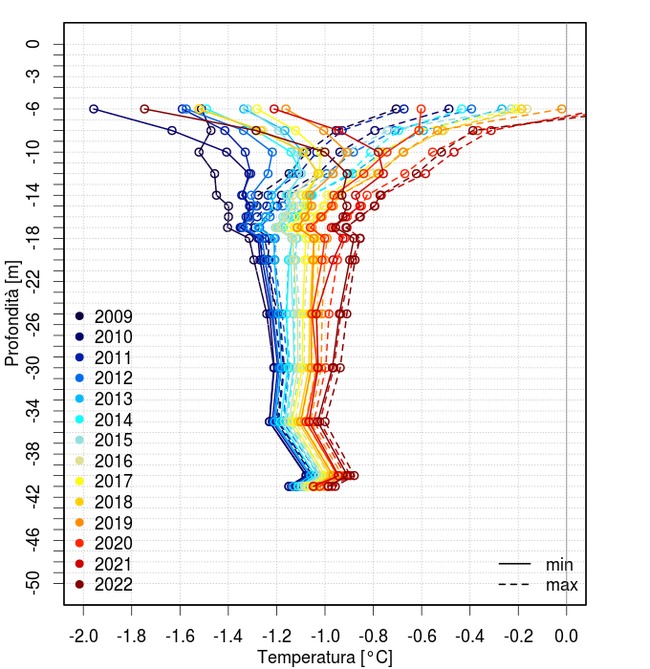

(ii) La temperatura del permafrost è un indicatore che consente di valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sul regime termico del permafrost. La misura di temperatura deve essere effettuata oltre la cosìddetta profondità di oscillazione minima (ZAA – zero annual amplitude), dove le temperature non sono perturbate dalle variazioni stagionali. La figura 4 mostra il profilo termico del substrato nei diversi anni. Il profilo termico è composto dalle curve delle temperature massime e minime (medie giornaliere) misurate nel foro alle varie profondità. Le curve dei valori massimi (tratteggiate) e quelle dei valori minimi (continue) convergono intorno ai 18-20 metri di profondità (ZAA). Al di sotto di questa profondità le temperature risentono poco delle variazioni stagionali e attualmente (2022) si attestano intorno -0.9 °C. Dalla figura 4 si deduce anche che lo spessore del permafrost presso il Colle Cime Bianche supera i 40 metri in quanto in fondo al foro le temperature misurate sono ancora negative. Osservando i colori relativi agli anni di monitoraggio, si nota che i blu sono tutti spostati a sinistra (verso le temperature più fredde) ed i rossi a destra (verso le temperature più calde). Questo è un chiaro segnale che le temperature lungo tutta la profondità del foro stanno progressivamente aumentando (progressivo spostamento verso la destra del grafico).

Figura 4. La figura mostra le curve delle temperature massime e minime registrate nel foro profondo negli anni idrologici 2009-2022.

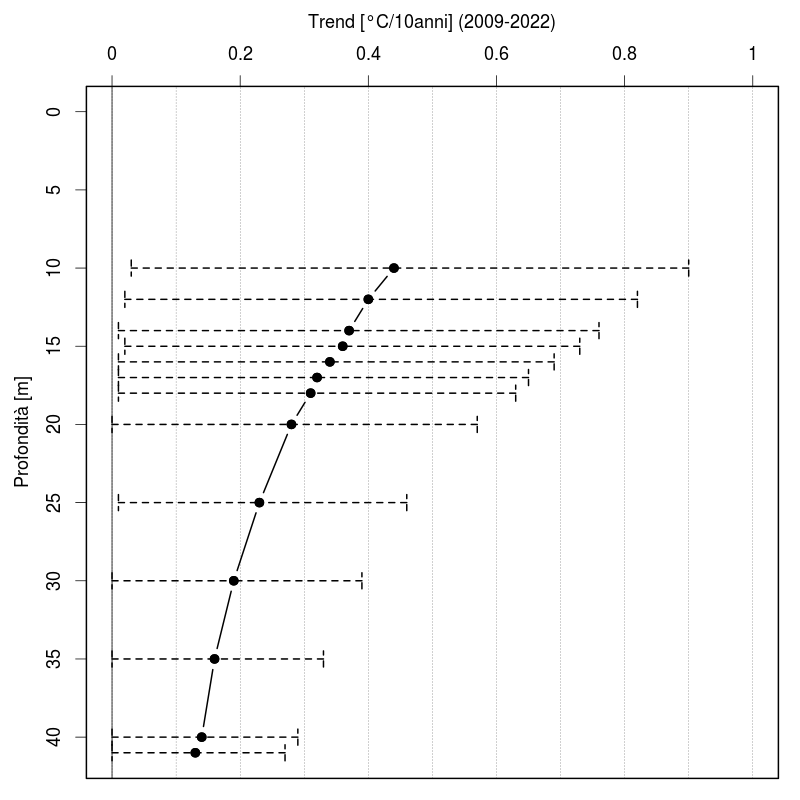

A tal proposito, l'analisi delle temperature profonde permette di verificare la presenza di un trend di riscaldamento. La figura 5 evidenzia un riscaldamento statisticamente significativo sui sensori al di sotto degli 8 metri. Il trend è maggiore vicino alla superficie (+0.45°C ogni 10 anni a 10 metri di profondità) e diminuisce con la profondità (0.2 °C ogni 10 anni a 40 metri di profondità)

Figura 5. La figura mostra l'intensità dei trend di riscaldamento rilevati sui sensori della catenza del foro profondo al di sotto degli 8 metri di profondità per il periodo 2009-2022. Il pallino indica il valore medio del trend mentre la linea tratteggiata orizzontale è l'incertezza della stima statistica.