Presentazione

Descrizione

L’indicatore riporta l’informazione relativa alle misure di concentrazione di radon all’interno di edifici.

Il radon (Rn222) è un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento del radio 226, a sua volta generato dal decadimento dell’uranio 238. Essendo il radio e l’uranio presenti, in misura diversa, nelle rocce, nei terreni e nei materiali da costruzione derivati, l’emanazione di radon avviene in modo diffuso su tutto il territorio, ma molto differente a seconda delle caratteristiche geo-litologiche locali.

In aria libera, il radon si disperde in atmosfera e non raggiunge mai concentrazioni elevate, mentre negli ambienti chiusi il gas tende ad accumularsi, in misura dipendente, oltre che dal potenziale di emanazione del terreno, dall’isolamento dell’edificio e dai suoi servizi rispetto al suolo e al sottosuolo, dal piano del locale rispetto al terreno e dalle modalità di ventilazione e di ricambio d'aria. Si evidenzia quindi anche una dipendenza dai fattori climatici.

Le concentrazioni di radon in aria sono espresse come numero di decadimenti radioattivi di nuclei di radon 222 al secondo per m3 di aria ambiente, e misurate in Becquerel/m3, dove 1 Becquerel (Bq) indica 1 decadimento radioattivo (in questo caso di Rn 222) al secondo.

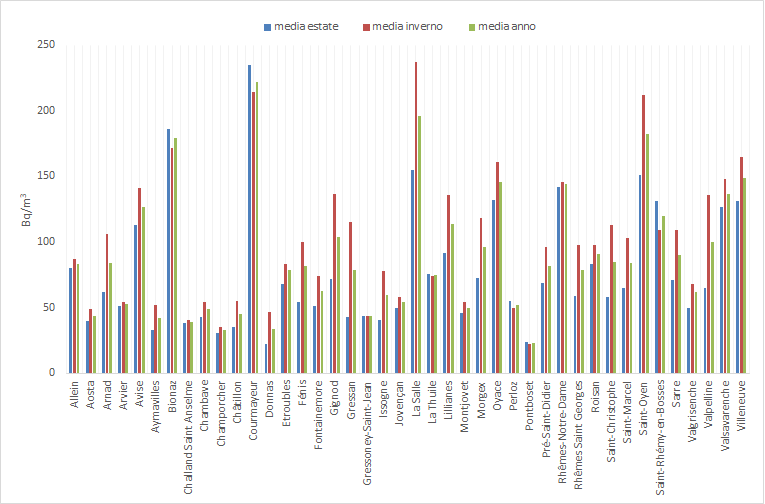

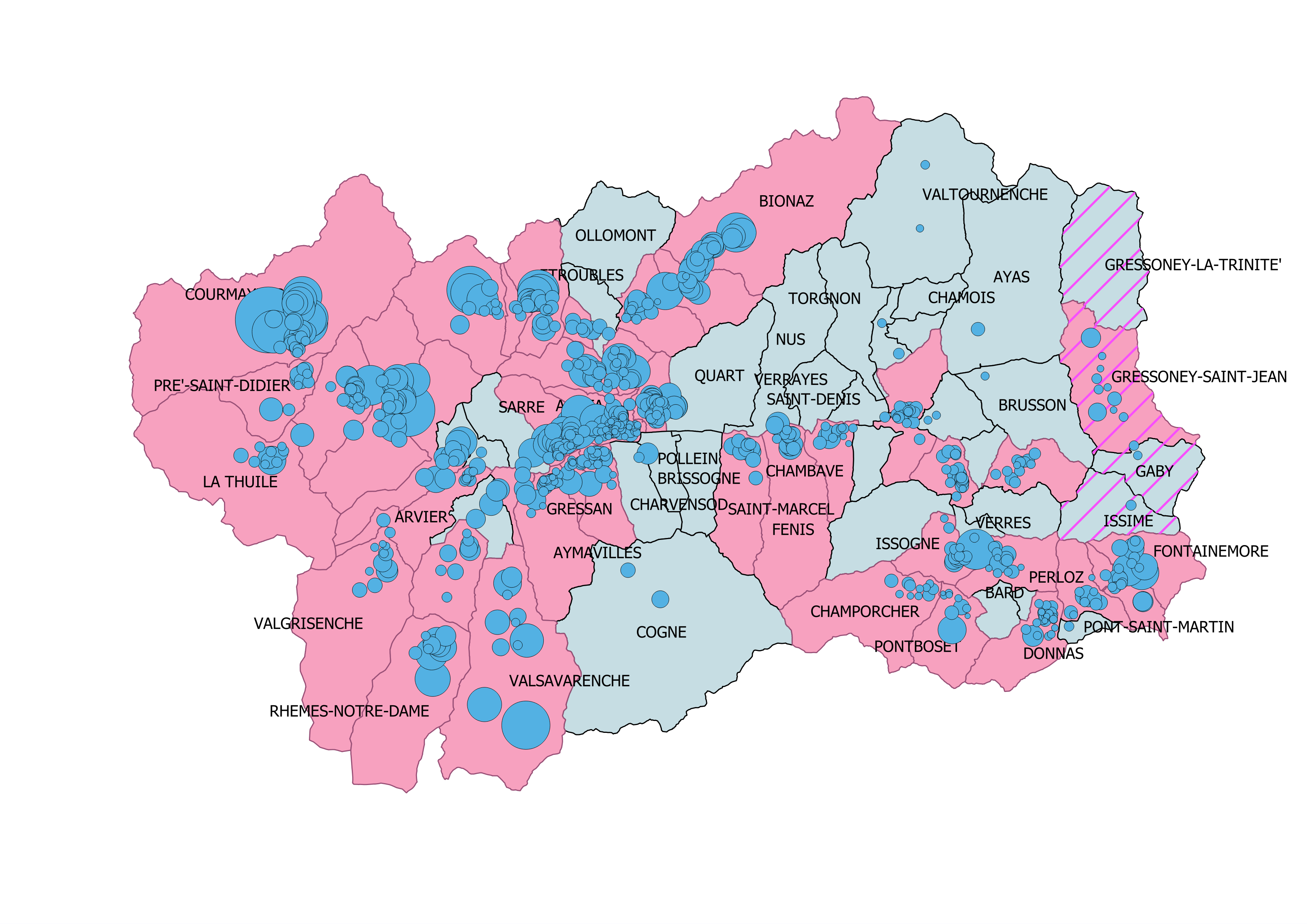

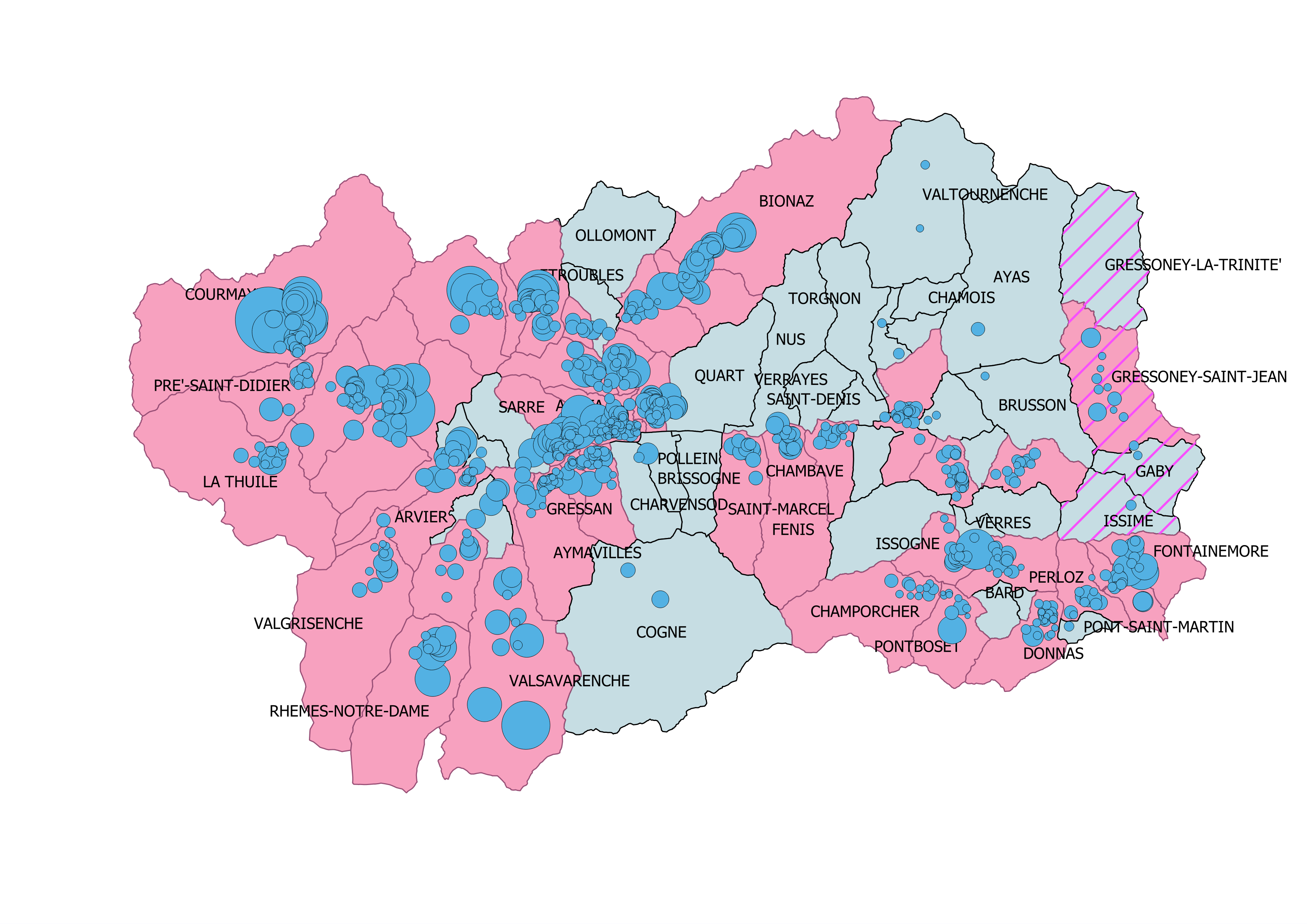

Vengono riportati su una mappa tematica i livelli di concentrazione di radon nelle abitazioni interessate dalle misure, tramite cerchi di diametro proporzionale alle concentrazioni medie rilevate. Sono inoltre riportati in tabelle e grafici i valori medi comunali rilevati nelle abitazioni (per i comuni con almeno 6 misure in abitazione) e negli edifici scolastici.

Tutti i valori medi riportati nel seguito sono da intendersi come medie aritmetiche.

Messaggio chiave

I livelli di concentrazione rilevati, per lo più inferiori ai valori di riferimento, mostrano tuttavia una grande variabilità da zona a zona del territorio regionale.

Obiettivo

La misura delle concentrazioni di radon nelle abitazioni è il metodo più diretto per la stima dell’esposizione della popolazione. Lo svolgimento di programmi di monitoraggio condotti in modo sistematico sul territorio permette di identificare le aree potenzialmente soggette a maggior presenza di radon, anche in correlazione con le locali caratteristiche geo-litologiche dei terreni. L’informazione così acquisita è preliminare per l’eventuale messa in opera di azioni e di strategie per la riduzione dell’esposizione e del rischio conseguente.

Ruolo di Arpa

ARPA gestisce direttamente i vari aspetti della campagna di caratterizzazione dell’intero territorio regionale attualmente in corso, dall’assemblaggio dei dosimetri al loro posizionamento, prelievo e lettura, dall’acquisizione dei dati alla loro elaborazione ed interpretazione, con importante collaborazione delle singole amministrazioni comunali per quanto riguarda la scelta delle abitazioni e il coinvolgimento delle persone interessate.

Classificazione

Area tematica SINAnet

|

Radiazioni ionizzanti |

Tema SINAnet

|

Non applicabile |

DPSIR

|

S |

Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte

Valutazione

Stato*

|

non applicabile |

Tendenza

|

|

* I livelli di concentrazione rilevati, nella grande maggioranza dei casi inferiori ai valori di riferimento, mostrano una grande variabilità da zona a zona del territorio regionale.

Informazione sui dati

Qualità dell'informazione

Rilevanza

|

Accuratezza

|

Comparabilità nel tempo

|

Comparabilità nello spazio

|

| 1 |

1 |

1 |

1 |

Proprietà del dato

ARPA Valle d'Aosta

Periodicità di aggiornamento

Il programma ARPA di mappatura sistematica dell’intero territorio regionale, su base comunale, è in corso di realizzazione.

La concentrazione media di radon all’interno di un edificio (abitazione, scuola, luogo di lavoro) è considerata in generale non soggetta a variazioni significative nel corso del tempo, a meno di modifiche strutturali, o cambiamenti delle abitudini e degli stili di vita degli occupanti (coibentazione dell’edificio, ventilazione, utilizzo dei locali…). Per la progressiva estensione della mappatura dei livelli di concentrazione di radon indoor, si possono quindi utilizzare risultati di rilievi svolti in periodi diversi, se effettuati con metodi di misura uguali o in grado di fornire risultati confrontabili, fatte salve profonde variazioni nella tipologia locale degli insediamenti abitativi, e variazioni climatiche.

Data di aggiornamento

31/12/2022

Copertura temporale

Dal 1991 (Campagna Nazionale Radon)

Copertura territoriale

Sono attualmente disponibili dati con valenza di caratterizzazione territoriale su 42 comuni, corrispondenti a circa il 62% della superficie e al 68% della popolazione regionale.

Riferimenti

Inquadramento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117."

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2023, n. 203. "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 101"

Relazione con la normativa

La quantificazione dell’indicatore discende dalla richiesta di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e dai controlli dei livelli di riferimento previsti dal dlgs 101/2020.

Essa è inoltre collegata agli adempimenti della stesura del Piano nazionale d'azione per il radon e dell'Individuazione delle aree prioritarie, come previsto dagli articoli 10 e 11 del dlgs 101/2020, essendo la misura di concentrazione di radon all’interno di edifici il metodo più utilizzato per l’individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

Livelli di riferimento

Il dlgs 101/2020 indica nell’articolo 12 che “I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:

a) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;

b) 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;

c) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro."

Un livello di riferimento è la concentrazione di attività al di sopra della quale non è appropriato consentire le esposizioni della popolazione. Pertanto il dlgs 101/2020 indica che, nel caso di superamento dei livelli di riferimento, risulta opportuno mettere in atto delle idonee misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.

Indicatori analoghi presenti in altre relazioni

Lo stesso indicatore, con valenza nazionale, è presentato sull’annuale pubblicazione dell'ISIN e, con valenza regionale nelle relazioni stato ambiente delle altre regioni italiane.

Presentazione e analisi

LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DI RADON NELLE ABITAZIONI

I dati ad oggi disponibili sono il risultato di varie campagne di misura dei livelli di concentrazione di radon in abitazioni:

- la Campagna Nazionale Radon degli anni 1990-1996, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’ENEA-DISP (poi ISPRA), che riguardò in Valle d’Aosta 20 abitazioni nel comune di Châtillon, 3 nel comune di Challand-Saint-Anselme e 1 nel comune di Saint- Oyen;

- una campagna condotta congiuntamente dall’Azienda USL e dall’ARPA Valle d’Aosta negli anni 2002-2003, con misure in circa 60 abitazione sull’intero territorio regionale;

- una campagna su richiesta dell’Amministrazione comunale di Aosta, e condotta dall’ARPA in collaborazione con il comune stesso, negli anni 2003-2005, con misure in 80 abitazioni sull’intero territorio comunale di Aosta;

- la campagna di caratterizzazione dell’intero territorio regionale, avviata su iniziativa dell’ARPA, su base comunale, a partire dal 2004.

La campagna ARPA di caratterizzazione dell’intero territorio regionale è effettuata su base comunale. Per la definizione del numero di abitazioni nei diversi comuni si tiene conto del numero di abitanti. Vengono posizionati dosimetri in 1 abitazione ogni 100 abitanti, con un minimo, per i comuni più piccoli, di 10 abitazioni (ove possibile). Inoltre, per garantire una copertura la più completa possibile del territorio, si cerca di scegliere abitazioni in modo da coprire un pò tutte le diverse frazioni del comune.

Il rilievo fatto in ogni abitazione ha la durata di un anno, suddiviso in due periodi semestrali: ottobre-marzo (semestre invernale) e aprile-settembre (semestre estivo).

Tutte le misure di cui al presente indicatore sono effettuate con rivelatori passivi a tracce su film sottile (LR115) e rivelatori passivi a tracce in plastica (CR39).

I siti di posizionamento dei dosimetri sono scelti privilegiando le abitazioni occupate durante tutto l’anno, nei locali in cui si trascorrono più ore (es. soggiorno, camere da letto). Vengono scelti, quando possibile, locali al piano terra, al piano rialzato o al primo piano, sia perché maggiormente soggetti all’emanazione di radon dal suolo, sia per ottenere dati confrontabili su tutto il territorio regionale al fine di individuare le zone intrinsecamente più soggette a radon, al netto dell’importante fattore di variabilità costituito dalla riduzione delle concentrazioni al crescere del piano dell’edificio. In ogni caso, ogni rilievo è accompagnato da una accurata acquisizione di informazioni su tutti gli aspetti strutturali dell’edificio, dei suoi servizi e del suo utilizzo che possono incidere sulle concentrazioni rilevate all’interno.

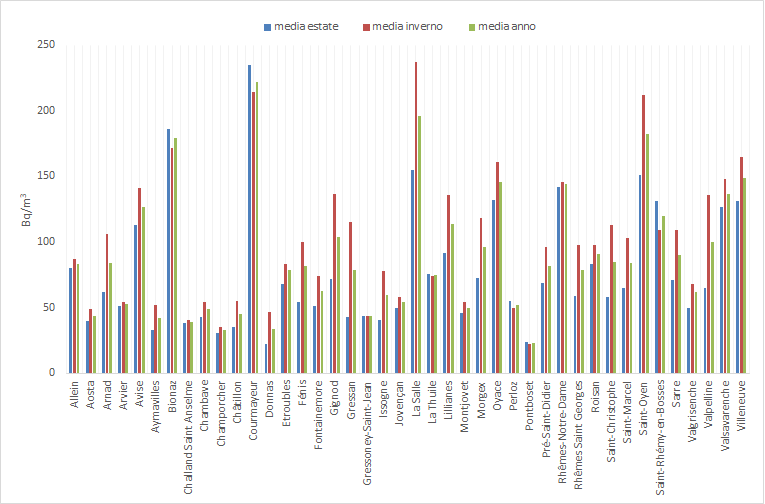

Valori medi di concentrazione per comune con almeno 6 abitazioni monitorate

| Comune |

Semestre invernale (Bq/m3) |

Semestre estivo (Bq/m3) |

Media annua (Bq/m3) |

Abitazioni monitorate per comune |

| Allein |

87 |

80 |

83 |

6 |

| Aosta |

49 |

40 |

44 |

74 |

| Arnad |

106 |

62 |

84 |

13 |

| Arvier |

54 |

51 |

53 |

11 |

| Avise |

141 |

113 |

127 |

10 |

| Aymavilles |

52 |

33 |

42 |

27 |

| Bionaz |

172 |

186 |

179 |

11 |

| Challand Saint Anselme |

41 |

38 |

39 |

11 |

| Chambave |

54 |

43 |

49 |

11 |

| Champorcher |

35 |

31 |

33 |

11 |

| Châtillon |

55 |

35 |

45 |

22 |

| Courmayeur |

214 |

235 |

222 |

32 |

| Donnas |

47 |

22 |

34 |

25 |

| Etroubles |

83 |

68 |

79 |

10 |

| Fénis |

100 |

54 |

82 |

17 |

| Fontainemore |

74 |

51 |

63 |

8 |

| Gignod |

137 |

72 |

104 |

15 |

| Gressan |

115 |

43 |

79 |

22 |

| Gressoney-Saint-Jean |

44 |

44 |

44 |

11 |

| Issogne |

78 |

41 |

60 |

14 |

| Jovençan |

58 |

50 |

54 |

10 |

| La Salle |

237 |

155 |

196 |

22 |

| La Thuile |

74 |

76 |

75 |

12 |

| Lillianes |

136 |

92 |

114 |

11 |

| Montjovet |

54 |

46 |

50 |

20 |

| Morgex |

118 |

73 |

96 |

21 |

| Oyace |

161 |

132 |

146 |

13 |

| Perloz |

50 |

55 |

52 |

11 |

| Pontboset |

22 |

24 |

23 |

7 |

| Pré-Saint-Didier |

96 |

69 |

82 |

12 |

| Rhêmes-Notre-Dame |

146 |

142 |

144 |

8 |

| Rhêmes-Saint-Georges |

98 |

59 |

79 |

10 |

| Roisan |

98 |

83 |

91 |

12 |

| Saint-Christophe |

113 |

58 |

85 |

42 |

| Saint-Marcel |

103 |

65 |

84 |

13 |

| Saint-Oyen |

212 |

151 |

182 |

13 |

| Saint-Rhémy-en-Bosses |

109 |

131 |

120 |

10 |

| Sarre |

109 |

71 |

90 |

42 |

| Valgrisenche |

68 |

50 |

62 |

12 |

| Valpelline |

136 |

65 |

100 |

13 |

| Valsavarenche |

148 |

127 |

137 |

9 |

| Villeneuve |

165 |

131 |

149 |

7 |

N.B. - Il valore medio annuo è calcolato su tutti i valori semestrali disponibili, e non coincide con la media aritmetica dei valori medi dei semestri invernali ed estivi, perché in alcune abitazioni non è stato possibile effettuare le misure in entrambi i semestri.

La concentrazione media di radon nel semestre invernale è in genere più elevata rispetto al semestre estivo per effetto:

- della minore aerazione dei locali d’inverno;

- della maggior temperatura interna delle abitazioni rispetto all’esterno nella stagione invernale, per effetto degli impianti di riscaldamento accesi, che provoca il cosiddetto “effetto camino”: l’aria calda presente nelle abitazione crea una differenza di pressione tra l’esterno (pressione superiore) e l’interno (pressione inferiore), determinando un’aspirazione di aria dal terreno:

- della possibile presenza di suolo gelato in esterno intorno alla casa, che impedisce l’emanazione di radon dal suolo verso l’aria libera.

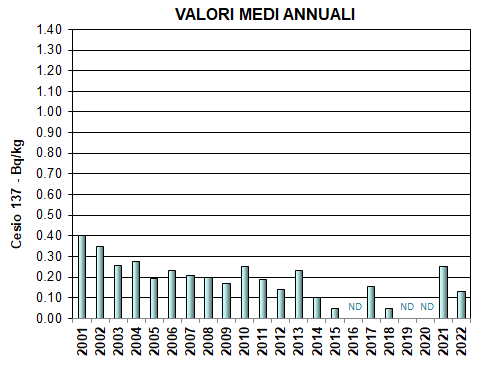

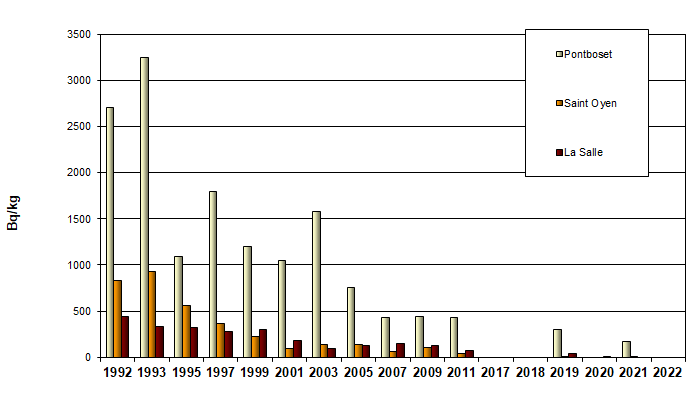

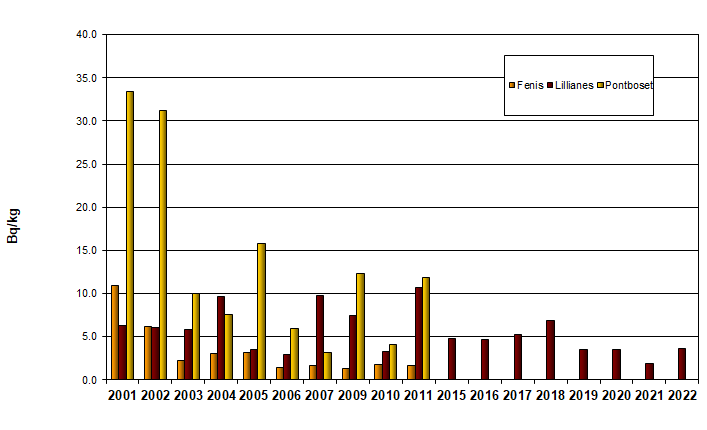

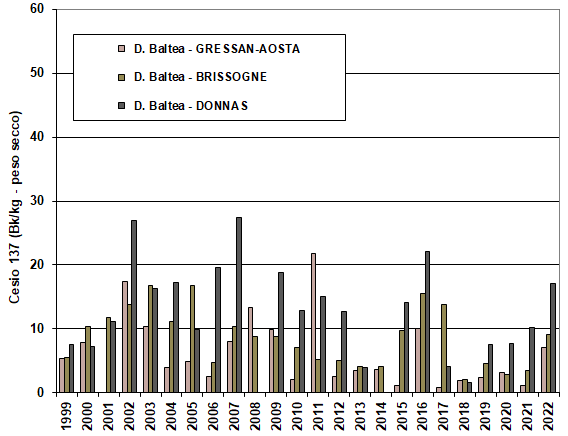

I valori della tabella sono riportati nel grafico seguente:

I valori medi complessivi su tutte le misure effettuate in abitazione sono i seguenti:

- Valore medio semestre invernale: 100 Bq/m3

- Valore medio semestre estivo: 76 Bq/m3

- Valore medio annuale: 88 Bq/m3

Nella mappa sotto riportata sono indicati con cerchi azzurri tutti i punti di misura in abitazione. La superficie di ogni cerchio è proporzionale alla concentrazione media annuale rilevata. Sono evidenziati in rosa i 42 comuni per i quali sono già disponibili i dati di almeno 6 misure in abitazione. Attualemnte è in corso al campagna di monitoraggio nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité (tratteggiati sulla mappa), mentre nel corso del 2023 è in previsione di iniziare le campagne per i comuni di Brissogne e Pollein.

A livello nazionale, grazie alla collaborazione tra le Agenzie ed ISIN, è stata realizzata una mappa interattiva sulle concentrazioni medie di radon nelle abitazioni nei comuni italiani: la mappa è accessibile dal sito aperto al pubblico del sistema SINRAD https://sinrad.isinucleare.it/radon/mappa-medie.

Nell’ambito della mappatura di tutto il territorio regionale, le misure di concentrazione di radon vengono effettuate, oltre che nelle abitazioni, anche negli edifici pubblici, con particolare attenzione rivolta alle scuole.

Le misure all’interno degli edifici scolastici riguardano il solo semestre invernale, perché corrispondente al periodo di utilizzo più continuativo delle strutture da parte di insegnanti ed allievi.

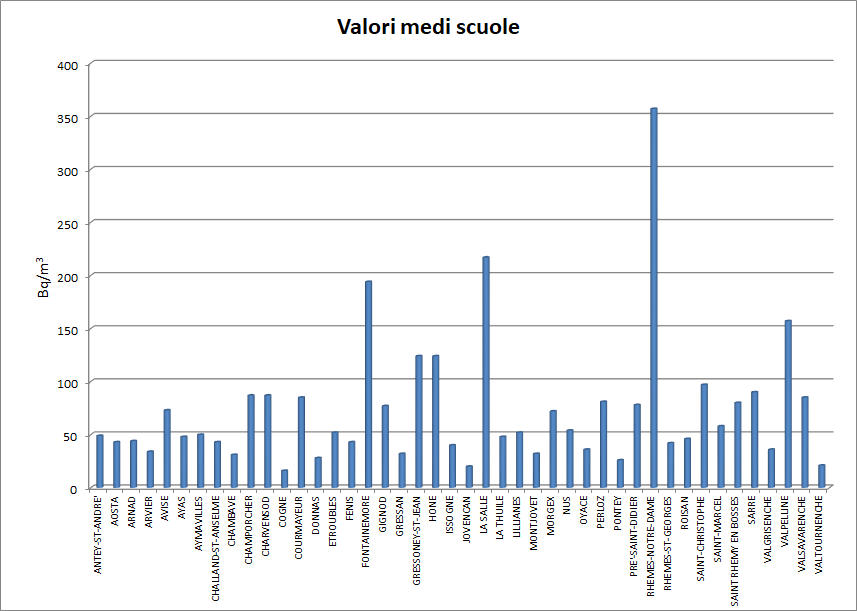

Il grafico sotto riportato si riferisce alla concentrazione rilevata nelle scuole di ogni ordine e grado monitorate dal 2002 ad oggi, suddivise e mediate per ogni comune.

Il valore medio di concentrazione di radon in tutte le scuole oggetto di rilievo è di 73 Bq/m3.