Introduzione

L’acciaieria Cogne Acciai Speciali (di seguito CAS) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA), rilasciata per la prima volta ad ottobre 2007 e recentemente rinnovata a dicembre 2012.

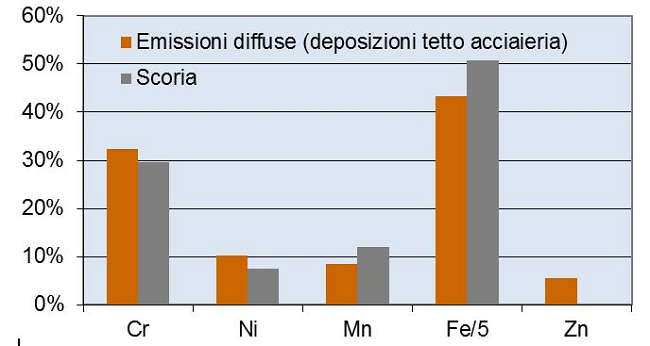

Secondo i dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni, l’acciaieria contribuisce per circa il 40% alle emissioni complessive di polveri nella città di Aosta, la restante parte è attribuibile al traffico ed al riscaldamento domestico.

Le polveri emesse dall’acciaieria provengono principalmente dai processi di fusione e di affinazione dell’acciaio e sono caratterizzate da un contenuto di alcuni metalli (in particolare ferro, cromo, nichel, manganese e zinco) molto più elevato rispetto alle polveri emesse da traffico e riscaldamento. L’acciaieria, infatti, produce acciai inossidabili, e principalmente acciai austenitici, caratterizzati da un contenuto in peso di cromo del 18-20% e di nichel del 8-10%.

Secondo i dati dell’Inventario Regionale delle Emissioni, l’acciaieria contribuisce per oltre il 90% alle emissioni di nichel e cromo nella città di Aosta. Pertanto cromo e nichel possono essere considerati dei markers ambientali delle emissioni dell’acciaieria.

ARPA Valle d’Aosta ha condotto, nel periodo 2007-2012, un monitoraggio sistematico dei metalli nel PM10 e nelle deposizioni atmosferiche nella città di Aosta, per valutare l’impatto delle emissioni in corrispondenza delle aree urbane prossime all’acciaieria.

I monitoraggi hanno evidenziato una situazione di criticità legata alla presenza di elevate concentrazioni di metalli, in particolare di nichel, sia nel PM10 che nelle deposizioni atmosferiche.

Emissioni in atmosfera dell’acciaieria

L’emissione di polveri nel ciclo di produzione dell’acciaio deriva principalmente dai processi di fusione del rottame, nel forno fusorio UHP (Ultra High Power), e di affinazione dell’acciaio liquido nel convertitore AOD (Argon Oxygen Decarburisator).

Tali processi vengono condotti ad alte temperature in reattori costituiti da grandi recipienti di materiale refrattario.

Il ciclo lavorativo comprende le operazioni di fusione del rottame e di affinazione dell’acciaio liquido, che avvengono a reattore chiuso ad alta temperatura ed altre fasi transitorie (caricamento del rottame, aggiunta di additivi, scorifica, trasferimento dell’acciaio liquido in siviere) che avvengono a reattore aperto.

In condizioni di reattore chiuso si producono le “emissioni primarie”, che vengono captate dai due sistemi di aspirazione primaria.

In condizioni di reattore aperto si producono le “emissioni secondarie”, che vengono captate dal sistema di aspirazione secondario, costituito da due cappe poste al di sopra dei reattori, a ridosso del tetto dell’edificio.

Le emissioni captate dagli impianti di aspirazione vengono convogliate ai filtri a maniche per l’abbattimento delle polveri e successivamente emesse in atmosfera attraverso i camini.

I sistemi di aspirazione non riescono sempre a garantire la captazione completa delle emissioni. Pertanto, in certe condizioni, parte delle emissioni sfugge alla captazione e fuoriesce dalle aperture dell’edificio dando origine ad emissioni diffuse (Figura 1).

Figura 1 – Episodio di emissione diffusa osservato nel corso del 2012

Per valutare l’impatto ambientale delle emissioni diffuse dell’acciaieria, è stato condotto un piano di caratterizzazione di tali emissioni nell’ambito dell’AIA. La CAS, con la supervisione dell’ARPA, ha installato un deposimetro sul tetto dell’acciaieria stessa, appena sopra le due cappe dell’aspirazione secondaria, che ha permesso il campionamento e la caratterizzazione chimica delle emissioni diffuse che sfuggono alla captazione (Figura 2).

Figura 2 – Deposimetro per la caratterizzazione delle emissioni diffuse posto sul tetto dell’acciaieria

Per quanto riguarda le emissioni convogliate, la caratterizzazione chimica delle polveri deriva dalle misure condotte sia dall’azienda in occasione degli autocontrolli periodici, sia dall’ARPA in occasione dei controlli ispettivi.

Nella Tabella 1 seguente vengono riportate le quantità di polveri emesse dai camini dei sistemi di aspirazione primaria e secondaria degli impianti UHP e AOD. I dati derivano dagli autocontrolli condotti dalla CAS nell’ambito del Piano di monitoraggio e controllo dell’AIA.

Tabella 1 - Quantità di polveri emesse annualmente dai camini dei sistemi di aspirazione primaria e secondaria degli impianti UHP e AOD

| Emissioni |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

Media 2008/2011 |

| t/a |

t/a |

t/a |

t/a |

t/a |

% sul totale |

| Primarie |

Asp. Primaria UHP |

11,5 |

7,0 |

11,4 |

12,0 |

10,5 |

61% |

| Asp. Primaria AOD |

3,5 |

2,4 |

3,5 |

3,5 |

3,2 |

19% |

| Secondarie |

Asp. Secondaria UHP-AOD |

3,1 |

2,1 |

3,0 |

5,7 |

3,5 |

20% |

Pertanto l’80% delle emissioni convogliate sono costituite da emissioni primarie, che derivano dalle fasi di fusione/affinazione a caldo dell’acciaio. Durante tali operazioni, che vengono condotte a temperature superiori a 1600°C, alcuni metalli quali zinco, piombo, manganese e ferro (che è presente in grandi quantità nel bagno metallico) evaporano e vengono ossidati nel passaggio alla fase vapore e nel successivo raffreddamento lungo la linea di depurazione fumi. I metalli maggiormente presenti nei fumi sono il ferro e lo zinco: l’alta percentuale di ferro è dovuta al fatto che esso è il costituente principale dell’acciaio, quella dello zinco è legata alla sua tendenza ad evaporare completamente, in quanto le sue temperature di fusione (419 °C) e di evaporazione (907 °C) sono molto inferiori a quelle degli agli altri metalli. Le particelle dei fumi risultano pertanto costituite prevalentemente da ossidi di ferro e zinco, quali ferrite di zinco (ZnFe2O4), zincite (ZnO) e ossidi di ferro (Fe3O4, FeO) [Rizescu, 2010].

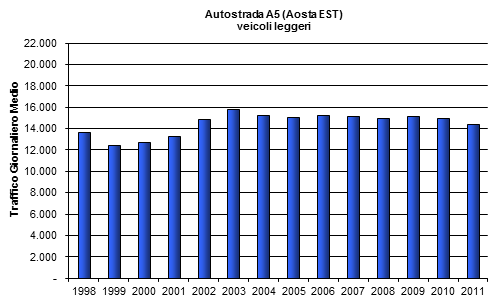

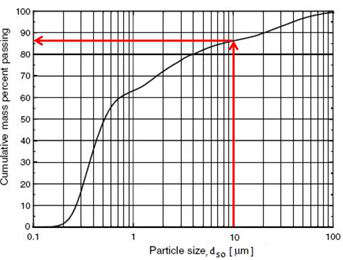

Dal punto di vista dimensionale (Figura 3), si tratta di polveri molto fini, costituite per oltre il 60% da particelle con diametro < 1 µm, per circa il 25% di polveri con diametro compreso tra 1 µm e 10 µm e solo per il 15% da polveri con diametro superiore a 10 µm [Chirila et al., 2011].

Figura 3 – Distribuzione granulometrica del particolato presente nei fumi derivanti dalla fusione dell’acciaio in un forno fusorio ad arco elettrico (Chirila et al., 2011)

Considerando che le emissioni convogliate vengono trattate con filtri a tessuto che trattengono le frazioni più grossolane, si può assumere che le emissioni convogliate sono costituite prevalentemente da polveri fini assimilabili a particolato con diametro < 10 µm, con un elevato contenuto di ferro e di zinco.

Questo trova conferma nella caratterizzazione delle emissioni convogliate derivante dalle misure condotte nell’ambito dell’AIA. Nella Tabella 2 seguente viene riportato il contenuto (massa di metallo/massa di polvere) dei metalli maggiormente presenti nelle polveri emesse dai camini (Cr, Ni, Mn, Fe, Zn), mediato rispetto al flusso di massa di polvere emessa (tonnellate/anno) dai processi di fusione ed affinazione dell’acciaio.

Tabella 2 – Percentuale in peso di metalli nelle polveri delle emissioni primarie derivanti dai processi di fusione e affinazione dell’acciaio

| |

Cr |

Ni |

Mn |

Fe |

Zn |

|

Emissioni convogliate

(% in peso di metallo nella polvere)

|

3,0% |

1,1% |

2,4% |

14,3% |

11,1% |

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, le fasi più critiche del processo consistono nelle operazioni transitorie condotte a reattore aperto, in cui si producono le emissioni secondarie. Durante tali operazioni, l’acciaio liquido è protetto da uno strato superficiale di scoria (principalmente calce) che evita il contatto con l’aria e previene fenomeni di ossidazione. L’introduzione di materiali (rottame, ferroleghe, additivi) e le operazioni di trasferimento dell’acciaio liquido (spillaggio) e di scorifica, provocano l’emissione di fumi contenenti prevalentemente particelle di scoria. Le emissioni che si sviluppano durante tali operazioni contengono particelle più grossolane rispetto alle emissioni primarie, con diametro aerodinamico compreso tra 20 e 500 µm (Guézennec et al., 2005). Si può pertanto assumere che le emissioni diffuse siano costituite prevalentemente da polveri grossolane con composizione assimilabile a quella della scoria.

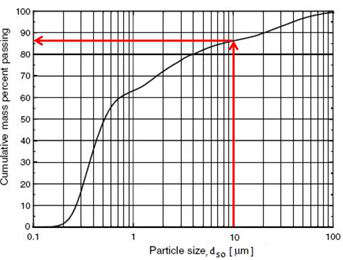

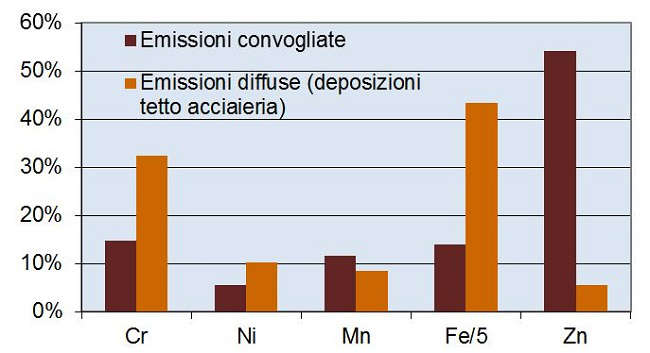

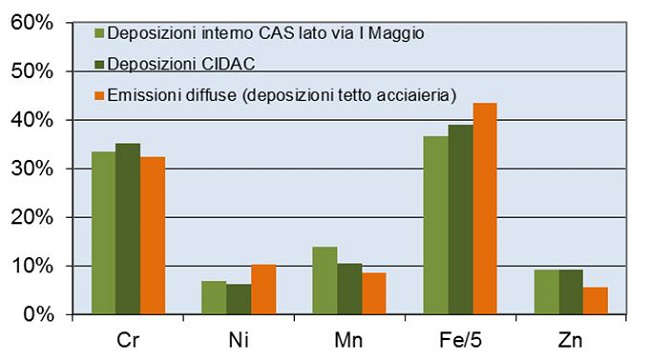

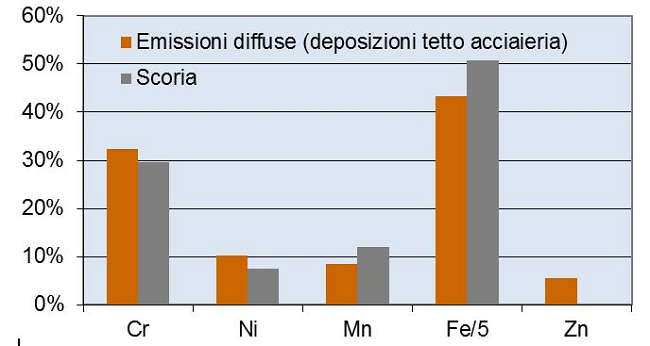

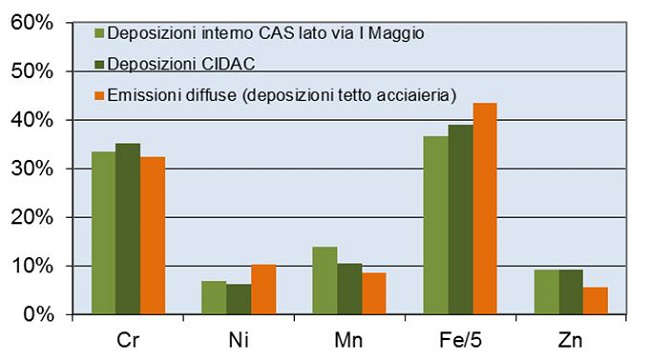

Questo è confermato dal piano di caratterizzazione delle emissioni diffuse, dal quale emerge che il profilo di distribuzione dei metalli presente nelle emissioni diffuse è del tutto simile a quello della scoria (Figura 4). I dati vengono presentati in forma di “impronta”1 (“fingerprint”) della distribuzione percentuale dei 5 metalli caratteristici della produzione dell’acciaio (Cr, Ni, Mn, Fe, Zn).

Figura 4 – Contenuto di metalli nelle polveri delle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto dell’acciaieria) e nella scoria. I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono rappresentati in figura divisi per 5 per consentire una migliore lettura del grafico)

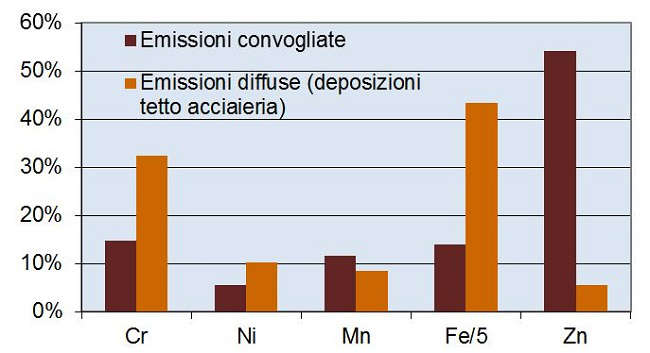

Dai valori di emissione di metalli degli impianti forno UHP e convertitore AOD è possibile determinare un fingerprint caratteristico delle emissioni convogliate. Confrontando il fingerprint delle emissioni convogliate con quello delle emissioni diffuse, si osservano due sostanziali differenze: le emissioni diffuse, rispetto alle emissioni convogliate, hanno un contenuto di zinco molto inferiore ed un contenuto di cromo sensibilmente superiore (Figura 5).

Figura 5 – Contenuto di metalli nelle polveri delle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto dell’acciaieria) e delle emissioni convogliate. I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono rappresentati in figura divisi per 5 per consentire una migliore lettura del grafico)

Lo zinco è pressoché assente nella scoria, in quanto, essendo molto volatile, evapora durante la fase di fusione/affinazione a caldo e non viene trattenuto dallo strato superficiale di scoria (Rizescu et al., 2010). La presenza di zinco nelle deposizioni campionate sul tetto dell’acciaieria può essere ricondotto presumibilmente alla ricaduta del particolato fine proveniente principalmente dalle emissioni convogliate.

Il cromo, che ha una maggiore affinità con l’ossigeno rispetto agli altri metalli dell’acciaio, durante i processi di fusione/affinazione a caldo tende ad essere ossidato e a formare ossido di cromo (Cr2O3) che viene trattenuto dalla scoria (Nicodemi et al., 2011). Questo spiega il fatto che il contenuto di cromo nella scoria è relativamente elevato rispetto agli altri metalli.

Dinamiche di dispersione degli inquinanti e rete di monitoraggio della qualità dell’aria e delle deposizioni

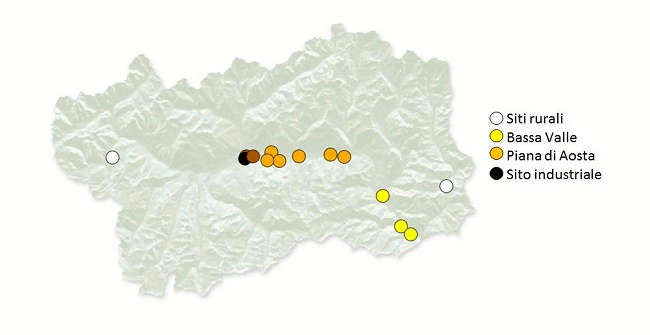

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Aosta comprende tre stazioni site in Piazza Plouves, Quartiere Dora e via I Maggio.

Le stazioni di Piazza Plouves e Quartiere Dora sono ubicate in due siti rappresentativi del fondo urbano, mentre la stazione di via I Maggio, situata a ridosso dell'acciaieria sul lato ovest dello stabilimento, è una stazione di misura industriale.

La rete di monitoraggio regionale delle deposizioni atmosferiche comprende 7 siti, 5 dei quali localizzati nell’area urbana di Aosta e dei comuni limitrofi (Piazza Plouves, Quartiere Dora, via I Maggio, Supermercato CIDAC, Plan Felinaz), e 2 localizzati in zone rurali del territorio regionale (La Thuile e Donnas).

In Figura 6 sono indicati i siti di monitoraggio delle aree circostanti rispetto ai principali camini di emissione di polveri e di metalli dell’acciaieria CAS.

Figura 6 – Siti di monitoraggio della qualità dell’aria e delle deposizioni atmosferiche per la valutazione dell’impatto ambientale dell’acciaieria. Con riempimento tratteggiato è indicata l’area in cui sono localizzati gli impianti di fusione e affinazione dell’acciaio liquido. In basso a sinistra è riportata la direzione prevalente dei venti nella piana di Aosta

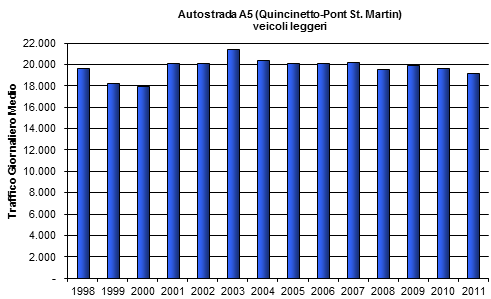

Le simulazioni modellistiche di dispersione delle polveri emesse dai camini dell’acciaieria indicano che le ricadute delle emissioni convogliate interessano non solo l’area industriale ma anche la zona di Aosta ad ovest dello stabilimento CAS e le zone residenziali poste a sud rispetto allo stabilimento stesso (Figure 7 e 8).

Figura 7 – Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria (concentrazioni in aria - media annuale)

Figura 8 – Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria (deposizioni atmosferiche - media annuale)

L’area ad ovest dello stabilimento, dove è posta la stazione di via I Maggio, è interessata dalle ricadute delle emissioni dell’acciaieria quando il vento soffia da est (E) verso ovest (W). Questo avviene nelle ore pomeridiane della giornata, con variabilità stagionali determinate dal fatto che nella stagione primaverile-estiva i venti sono decisamente più intensi rispetto alla stagione autunnale-invernale durante la quale ci sono molte giornate di calma di vento.

In primavera ed in estate, con venti di brezza più intensi, i fenomeni di trasporto degli inquinanti emessi dall’acciaieria interessano in maniera più consistente la zona ad ovest dell’acciaieria rispetto alla zona a sud. Questo emerge chiaramente dalla simulazione modellistica delle emissioni dell’acciaieria nel periodo primaverile (è stato preso a riferimento il mese di aprile), caratterizzato da condizioni di ventosità intermedie tra i valori massimi estivi e le calme di vento invernali (Figura 9).

Tenendo conto di tali considerazioni, si può affermare che la stazione di via I Maggio è rappresentativa dell’area di massima ricaduta delle emissioni dell’acciaieria CAS nella zona ovest di Aosta a ridosso dell’acciaieria.

Figura 9 – Simulazione della dispersione delle polveri PM10 provenienti dalle principali emissioni convogliate dell’acciaieria (deposizioni atmosferiche - periodo primaverile caratterizzato da condizioni di ventosità intermedie tra il periodo estivo e quello invernale)

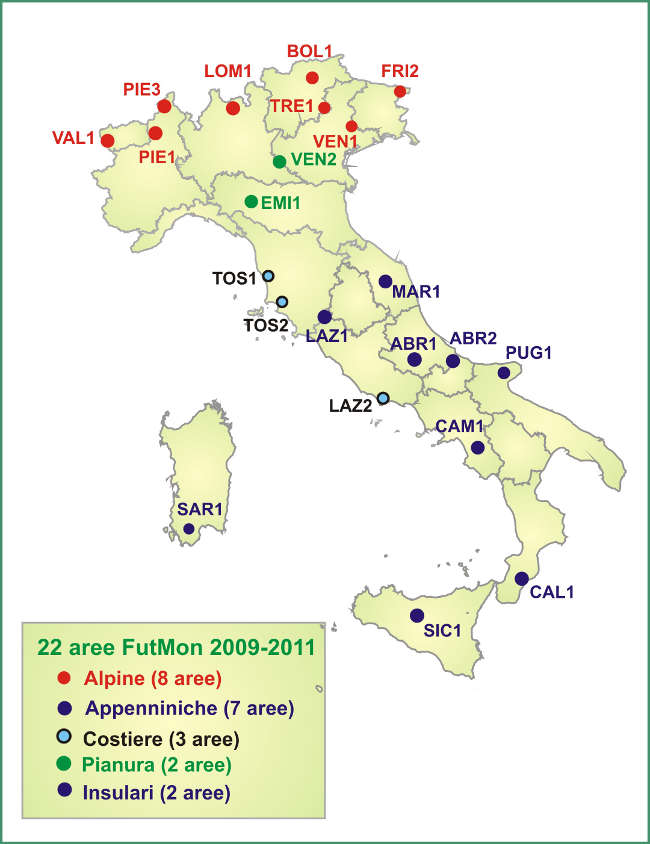

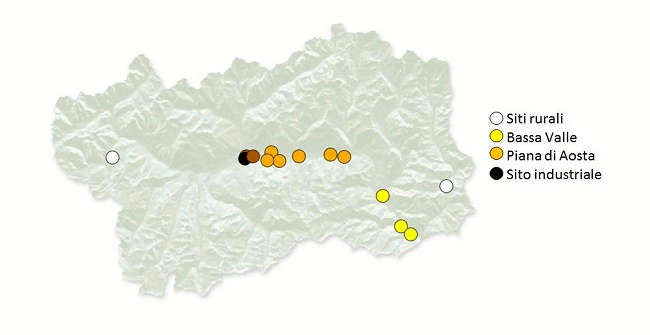

Oltre ai monitoraggi condotti sul territorio urbano della città di Aosta, nel presente studio vengono presi in considerazione i dati ottenuti dalle campagne di monitoraggio condotte in altre zone del territorio regionale.

In tal modo è possibile ricostruire un quadro complessivo dei livelli di polveri e metalli nelle diverse zone del territorio regionale, così individuate (Figura 10):

- CAS (sito industriale di Aosta - via I maggio);

- Aosta (siti di fondo urbano di Piazza Plouves e di Quartiere Dora);

- Piana di Aosta (siti di Nus capoluogo, Quart Villair, Brissogne Neyran, Petit Pollein, Chambave e Pontey);

- Bassa Valle (siti di Hône, Verres e Donnas);

- Zone rurali (siti di Issime e Entrèves).

Figura 10 – Siti di monitoraggio di PM10 e metalli nel territorio regionale

Metodi di misura

Le misure di PM10 e di metalli in qualità dell’aria sono state condotte dall’ARPA secondo i metodi UNI EN 12341:99 e UNI EN 14902:2005, previsti dal DLgs 155/2010 (recepimento della direttiva 2008/50/CE). La copertura temporale dei campionamenti sia del PM10 che dei metalli condotti nei siti urbani della città di Aosta è quasi pari al 100%.

Il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche è stato condotto secondo il metodo contenuto nel Rapporto Istisan 06/38 dell’Istituto Superiore di Sanità, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 155/2010.

La durata di campionamento delle deposizioni è mensile e la copertura temporale dell’anno è compresa tra 75-100%.

Le misure di polveri e metalli alle emissioni in atmosfera degli impianti dell’acciaieria sono state condotte secondo i metodi e le frequenze previste dall’AIA in accordo con le indicazioni della normativa europea in ambito IPPC (metodo UNI EN 13284-1 per le polveri, metodo Unichim 723:86 per i metalli).

Risultati e discussione

PM10

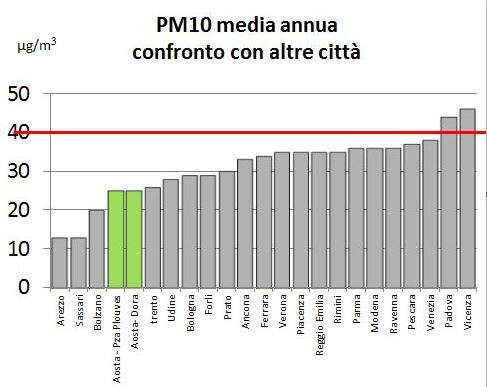

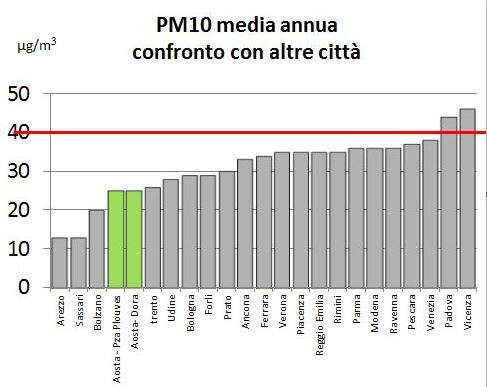

Le medie annuali di PM10 delle stazioni di fondo urbano della città di Aosta risultano in linea con i valori di fondo urbano di altre città con realtà simili, quali ad es. Trento e Bolzano (Figura 11).

Figura 11 – Confronto delle medie annuali di PM10 di Aosta con altre città (fonte dei dati: “Qualità dell’ambiente urbano VIII Rapporto Edizione 2012” – stazioni di “fondo urbano”)

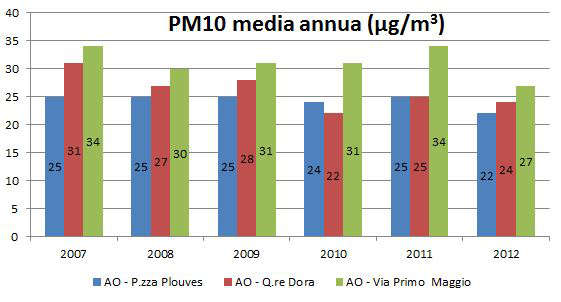

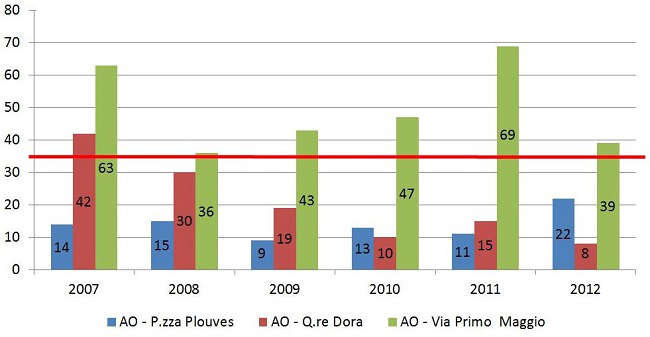

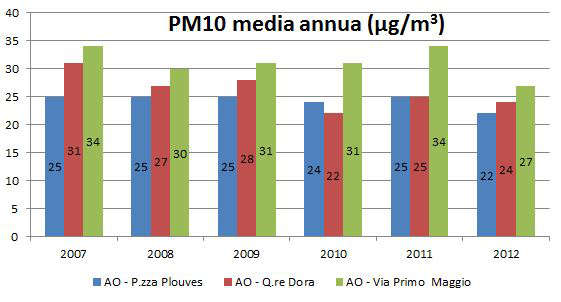

Confrontando le medie annue di PM10 nei tre siti di misura di Aosta, risulta evidente che la stazione di via I Maggio, pur attestandosi a valori inferiori al limite, registra valori più elevati dei due siti di fondo urbano. In particolare, negli anni 2010-2011 la concentrazione media annua misurata nella stazione industriale di via I Maggio è risultata superiore del 40% circa rispetto a quella delle stazioni di fondo urbano di P.zza Plouves e di Q.re Dora (Figura 12).

Figura 12 – Media annua PM10 nelle stazioni di misura di Aosta

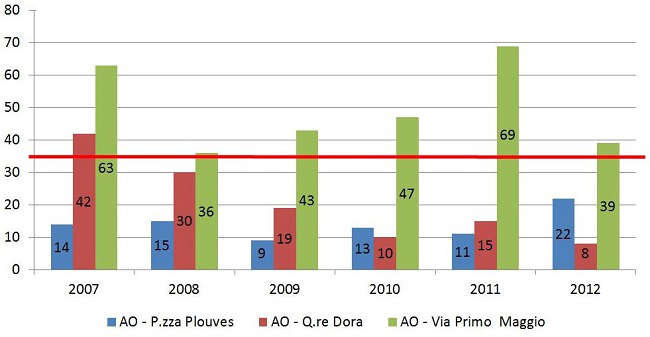

Inoltre, per quanto riguarda la media giornaliera di PM10, nel sito industriale di via I Maggio il limite di 35 giornate/anno viene costantemente superato (Figura 13). In particolare, nel periodo 2008-2011 il numero di superamenti è risultato in crescita raggiungendo nel 2011 quota 69 superamenti/anno, quasi il doppio dei superamenti accettati dalla normativa.

Figura 13 – PM10: numero di giorni di superamento della media giornaliera di 50 µg/m3 nelle stazioni di misura di Aosta

Pertanto, pur in presenza di una situazione di rispetto dei limiti di qualità dell’aria nelle stazioni di fondo urbano di Aosta - Piazza Plouves e Aosta - Quartiere Dora, i livelli di PM10 nel sito industriale di Via I Maggio risultano piuttosto elevati rispetto al fondo urbano, presentando una situazione di superamento del limite di legge previsto per il numero di giorni di superamento della media giornaliera di PM10 di 50 µg/m3 e mostrando un evidente trend di crescita nel periodo 2008-2011. Tali elementi, che dimostrano un effetto evidente dell’impatto ambientale riconducibile alle emissioni dell’acciaieria, sono stati portati all’attenzione nell’istruttoria tecnica di rinnovo dell’AIA, che si è svolta nel corso dell’autunno 2012. Nel 2012 si è osservata un’inversione di tendenza sia per la concentrazione media annua che per il numero di superamenti della media giornaliera, che rimane comunque superiore al limite normativo.

Metalli nel PM10

I contenuti del presente articolo sono stati pubblicati per la prima volta sul sito dell’ARPA Valle d’Aosta (www.arpa.vda.it) a gennaio 2013, nel documento “L’impatto ambientale dello stabilimento Cogne Acciai Speciali sul particolato aerodisperso e sulle deposizioni nell’aria di Aosta e della Plaine”. In tale studio sono stati presi in considerazione i valori di metalli nel PM10 misurati nel periodo 2007-2011, non essendo ancora disponibili, al momento della pubblicazione, i dati dell’intero anno 2012.

Nel presente documento vengono presentati i dati aggiornati a dicembre 2012.

Nel 2012 è stata sostituita la strumentazione di campionamento dedicata alla determinazione dei metalli nel PM10. La strumentazione utilizzata nel periodo precedente era affetta da una bassa efficienza di captazione delle polveri che comportava una sottostima nella determinazione di alcuni metalli, mentre il sistema di campionamento di nuova tipologia garantisce misure di metalli più accurate. Questo è stato appurato a seguito di una serie di misure di interconfronto in parallelo tra i due sistemi di campionamento (quello vecchio adottato fino al 2011 e quello di nuova tipologia adottato a partire dal 2012), che ha permesso di determinare il rapporto tra le concentrazioni delle differenti specie metalliche misurate con i due sistemi di campionamento e di rideterminare i valori della concentrazione media annuale dei metalli, ed in particolare di nichel, misurati nella stazione urbana di Aosta - Piazza Plouves con la strumentazione usata precedentemente. In tal modo è stato possibile ricostruire la serie storica dei metalli del periodo 2007-2012.

Le considerazioni che seguono vengono formulate sulla base dei valori di metalli così rideterminati.

Il Dlgs 155/2010 prevede un valore limite per il piombo e valori obiettivo per arsenico, cadmio e nichel (Tabella 3).

Tabella 3 – Valori limite e valori obiettivo per i metalli in aria ambiente previsti dal Dlgs 155/2010

|

|

RIFERIMENTO

|

PARAMETRO

|

VALORE

|

|

Pb

|

Valore limite

|

Media annuale

|

500 ng/m3

|

|

As

|

Valore obiettivo

|

Media annuale

|

6 ng/m3

|

|

Cd

|

Valore obiettivo

|

Media annuale

|

5 ng/m3

|

|

Ni

|

Valore obiettivo

|

Media annuale

|

20 ng/m3

|

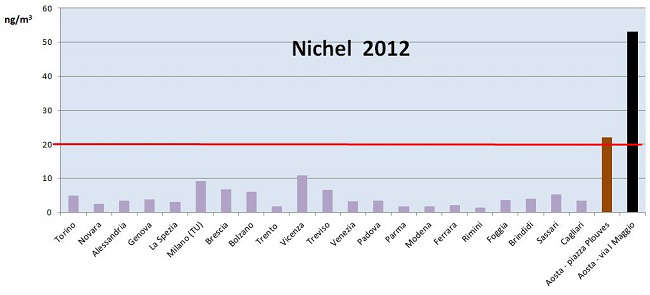

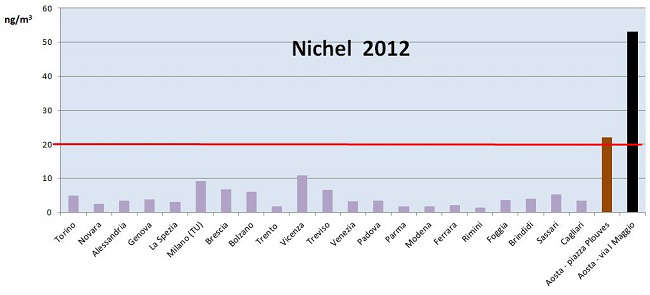

I livelli di piombo, arsenico e cadmio misurati in Aosta risultano molto inferiori rispetto ai rispettivi valori di riferimento previsti dalla normativa. Per quanto riguarda il nichel, i livelli della stazione di fondo urbano di Piazza Plouves del periodo 2007-2012 risultano compresi tra 22 e 34 ng/m3, superiori al valore obiettivo di 20 ng/m3 previsto dal Dlgs 155/2010 e sensibilmente superiori rispetto ai valori rilevati in stazioni di fondo urbano di altre città italiane, in cui i valori risultano compresi tra 2 e 10 ng/m3 [ISPRA, 2012], incluse metropoli quali Milano e Torino, dove il peso delle fonti urbane quali traffico e riscaldamento, è superiore a quello di Aosta (Figura 14).

Figura 14 – Confronto tra i valori medi annui di nichel su PM10 misurati ad Aosta ed in altre città italiane nel 2012 (fonte: ISPRA VIII Rapporto Aree Urbane).

Per quanto riguarda la stazione industriale di Via I Maggio, il valore medio annuale di nichel misurato nel 2012 con la nuova strumentazione è risultato pari a 53 ng/m3, ovvero oltre due volte superiore rispetto alla media annuale 2012 di Piazza Plouves pari a 22 ng/m3. Tale differenza è riconducibile alla differente distanza delle due stazioni di misura dall’acciaieria.

Deposizioni atmosferiche di metalli

Attualmente la normativa nazionale ed europea non prevede valori limite per le deposizioni.

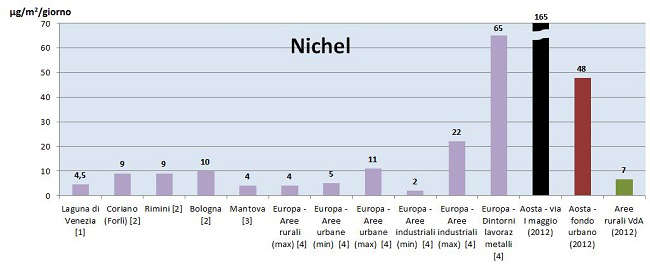

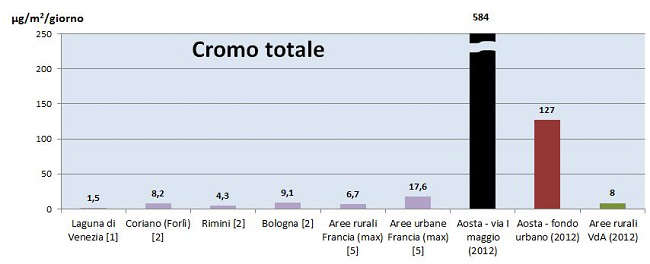

Tuttavia, alcuni stati europei, quali Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Croazia hanno introdotto per alcuni metalli dei valori soglia. Nel presente studio si prendono a riferimento tali valori per una valutazione dei livelli di metalli misurati nelle deposizioni del territorio valdostano.

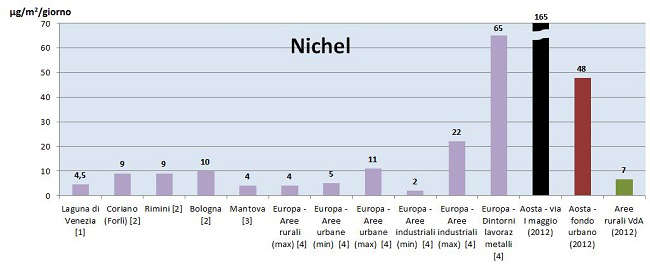

In particolare, viene preso a riferimento il valore limite di 15 µg/m2/giorno per la media annuale di deposizione di nichel previsto dalla normativa vigente in Germania (TA Luft 2002).

A differenza del PM10, che viene monitorato in maniera molto diffusa in tutto il territorio nazionale ed europeo ormai da molti anni, l’attività di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche è molto più recente ed è attualmente in divenire, tenuto conto che la normativa nazionale ha contemplato la misura delle deposizioni per la prima volta solo nel 2007. Ne consegue che la disponibilità di dati di deposizione in letteratura è piuttosto limitata.

Per una valutazione dei valori di deposizione misurati, vengono presi a riferimento i dati riportati nel Position Paper della Commissione Europea ed i dati di alcuni studi condotti in varie zone del territorio nazionale da enti scientifici riconosciuti.

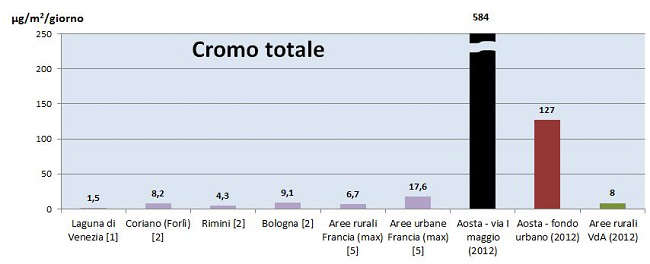

Le misure dei metalli nelle deposizioni evidenziano la presenza di livelli di nichel e cromo molto più elevati rispetto ad altre città italiane. Si osserva che il livello di deposizione di nichel nella città di Aosta (pari a circa 50 µg/m2/giorno) è nettamente superiore rispetto al valore soglia di 15 µg/m2/giorno previsto in Germania e Croazia ed è confrontabile con i livelli misurati in altre aree europee nei dintorni di industrie di lavorazione metalli (Figure 15 e 16).

Figura 15 – Livelli di deposizione di nichel nel territorio regionale confrontati con altre realtà italiane ed europee2

Figura 16 – Livelli di deposizione di cromo nel territorio regionale confrontati con altre realtà italiane ed europee2

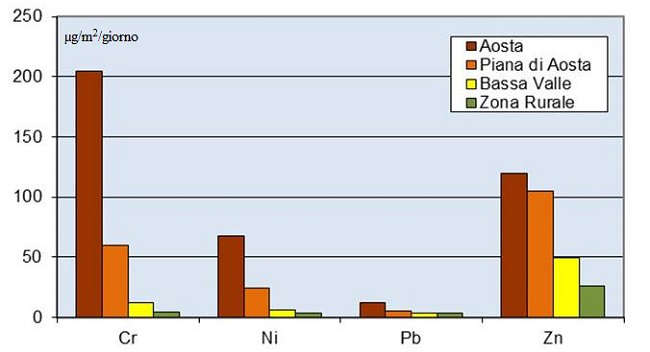

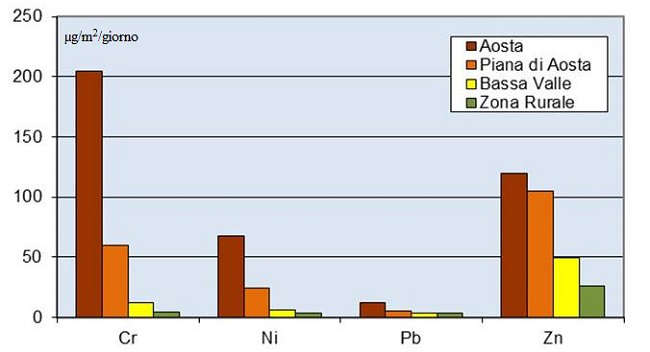

I livelli di deposizione di metalli risultano molto più elevati nella città di Aosta rispetto al restante territorio regionale. In particolare tale differenza è molto evidente per cromo e nichel, che sono i metalli caratteristici delle emissioni dell’acciaieria (Figura 17).

Figura 17 – Confronto dei livelli di deposizione di Cr, Ni, Pb e Zn nelle diverse zone del territorio regionale

Diverso è il caso del piombo che, a differenza di cromo e nichel, non è considerato un marker delle emissioni dell’acciaieria: i livelli di piombo in Aosta e nella Plaine risultano confrontabili con quelli della Bassa Valle e delle zone rurali. I livelli di deposizione di cromo e nichel della Piana di Aosta sono più elevati rispetto alla Bassa Valle ed alle zone rurali, caratterizzati da livelli confrontabili tra loro. Questo è legato al trasporto delle polveri dalla città di Aosta verso il fondovalle da parte dei venti dominanti che hanno direzione parallela al fondovalle. Diversamente, il territorio della Bassa Valle, separato dalla Piana di Aosta da una marcata discontinuità del profilo della valle centrale all’altezza della gola di Montjovet, non è condizionato da fenomeni di trasporto del particolato dalla Piana. Pertanto la qualità dell’aria della Basse Valle è determinata da fonti locali (principalmente traffico e riscaldamento) e, in parte, dall’influsso dell’aria proveniente dal Piemonte, ma non risente dell’influenza delle emissioni dell’acciaieria.

Impatto delle emissioni diffuse dell’acciaieria sulle deposizioni di metalli

In modo analogo a quanto effettuato per le emissioni convogliate, l’analisi chimica delle deposizioni campionate sul tetto dell’acciaieria CAS permette di ottenere una ”impronta” (“fingerprint”) caratteristica delle emissioni diffuse.

Confrontando l’impronta delle emissioni diffuse, determinata mediante l’analisi dei metalli nelle deposizioni campionate sul tetto dell’acciaieria, con le impronte delle deposizioni dei siti di via I Maggio e e CIDAC, si osserva una marcata corrispondenza (Figura 18).

Figura 18 – Confronto tra l’impronta (“fingerprint”) delle emissioni diffuse (deposizioni sul tetto dell’acciaieria) e delle deposizioni campionate in area ambiente in prossimità dell’acciaieria. I valori sono espressi in % in peso rispetto alla somma di Cr, Ni, Mn, Zn, Fe/5 (i valori di Fe sono rappresentati in figura divisi per 5 per consentire una migliore lettura del grafico)

Pertanto si può affermare che le emissioni diffuse dell’acciaieria determinano il tenore di metalli delle deposizioni nell’area ambiente in prossimità dell’acciaieria stessa.

Azioni previste dal Dlgs 155/2010 in caso di superamento dei valori obiettivo di qualità dell’aria

L’art. 9 del Dlgs. 155/2010 stabilisce le modalità con cui le Regioni devono intervenire per il raggiungimento dei valori limite, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Il comma 2 prevede che se in un’area i livelli di alcuni inquinanti (tra cui il nichel) superano i valori obiettivo previsti, le Regioni adottano un piano che comprenda l’adozione di misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31/12/2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Dlgs 18/02/2005 n.59, successivamente recepito dal Dlgs 152/06), condizioni più rigorose di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche disponibili.

L’art 11 del Dlgs 155/2010 definisce le modalità e le procedure di attuazione dei piani. In particolare al comma 1 lett. d) è previsto che i piani possono anche individuare “valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che producono emissioni in atmosfera”.

Azioni di contenimento delle emissioni di polveri e metalli nell’ambito dell’AIA

Nel caso dei processi dell’acciaieria CAS, le emissioni di polveri e di metalli sono strettamente connesse tra loro, in quanto i metalli sono contenuti nelle polveri emesse e pertanto limitando le emissioni di polveri vengono di conseguenza limitate anche le emissioni di metalli.

Nell’ambito della procedura di rilascio dell’AIA ARPA ha valutato lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dello stabilimento CAS.

Dalla valutazione è emerso che gli impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni adottati dalla CAS risultano conformi, per tipologia di tecnica, a quanto previsto dalle migliori tecniche disponibili.

Tuttavia, in alcuni casi, l’efficienza di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti risulta inferiore agli standard raggiungibili con le migliori tecniche disponibili.

Pertanto, nell’ambito dell’AIA, è stato avviato con l’azienda un percorso di miglioramento dell’efficienza di aspirazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti, per arrivare a standard ambientali conformi a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili.

Per quanto riguarda i sistemi di filtrazione delle emissioni di polveri, negli impianti CAS vengono adottati filtri a tessuto che, come tipologia di trattamento, corrispondono ad una delle migliori tecniche disponibili per l’abbattimento delle emissioni di polveri.

Secondo i documenti tecnici di riferimento delle migliori tecniche disponibili, un sistema di abbattimento dotato di filtro a tessuto, se adeguatamente progettato e dimensionato, può consentire di ottenere valori di emissione di polveri inferiori a 10 mg/Nm3.

Alcuni degli impianti della CAS, ad eccezione di quelli di nuova realizzazione, sono di vecchia generazione (anni 80-90) e rispondono a standard emissivi previsti dalla normativa vigente all’epoca della loro costruzione, meno restrittivi rispetto ai valori ottenibili con filtri di nuova generazione adeguatamente dimensionati. Questo fa si che attualmente i limiti di emissione di polveri previsti per gli impianti della CAS siano ancora compresi tra 35 e 150 mg/Nm3, a seconda degli impianti.

Con l’entrata in vigore dell’AIA (ottobre 2007), è stata valutata la necessità di provvedere ad un miglioramento di questi sistemi di filtrazione per ottenere livelli di efficienza compatibili con i sistemi di nuova generazione.

Il provvedimento di rinnovo dell’AIA (PD n. 6011 del 28/12/2012) prevede un programma di interventi, a carico della CAS, di miglioramento dei sistemi di abbattimento collegati ai principali impianti che emettono polveri, al fine di garantire valori di emissione di polveri inferiori a 10 mg/Nm3. Sono inoltre previsti interventi di contenimento delle emissioni diffuse, che consistono in opere di tamponamento delle aperture dell’edificio in cui sono presenti gli impianti dell’acciaieria e nel miglioramento della capacità di captazione delle emissioni da parte degli impianti di aspirazione presenti.

Inoltre, al fine di assicurare il mantenimento di elevati livelli di efficienza degli impianti di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti a servizio degli impianti UHP e AOD, il provvedimento di rinnovo dell’AIA prevede che l’azienda debba adottare un sistema di monitoraggio in continuo del processo di fusione dell’acciaio. Tale sistema comprende la misura in continuo della portata di aspirazione e delle concentrazione di polveri alle emissioni degli impianti di aspirazione primaria e secondaria del forno fusorio e l’acquisizione dei principali parametri di funzionamento degli impianti.

Conclusioni

Le emissioni in atmosfera dell’acciaieria CAS di Aosta determinano la presenza nell’aria ambiente di Aosta di livelli di nichel nel PM10 superiori al valore obiettivo previsto dal Dlgs 155/2010 ed il superamento del limite di legge relativo al numero di giorni con valore medio giornaliero di PM10 superiore a 50 µg/m3 nella stazione industriale di Via I Maggio.

Anche le deposizioni di metalli, in particolare nichel e cromo, riferibili alle emissioni diffuse dell'acciaieria, sono molto elevate nell’area urbana di Aosta, nettamente superiori ai dati reperiti in letteratura riferiti ad aree urbane italiane ed europee, e confrontabili con quelli di prossimità a siti industriali di lavorazione metalli. Pur trattandosi di un metodo di monitoraggio ambientale ancora poco diffuso, e pur non essendo ancora previsti dalla normativa italiana valori limite per le deposizioni, i livelli di nichel nei siti di fondo urbano di Aosta risultano nettamente superiori al valore soglia previsto dalla normativa tedesca (TA Luft 2002).

A fronte degli impatti sulla qualità dell’aria provocati dalle emissioni dell’acciaieria, considerata la necessità di intervenire per un contenimento delle emissioni convogliate e diffuse, nel provvedimento di rinnovo dell’AIA, approvato a dicembre 2012, è stato previsto un piano di miglioramento delle prestazioni dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle polveri degli impianti della CAS mediante l’adozione di interventi sia impiantistici che gestionali in linea con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Il proseguimento del monitoraggio ambientale consentirà di valutare l’efficacia delle misure di contenimento previste e di verificare nel tempo il mantenimento in efficienza dei sistemi di trattamento delle emissioni adottati da parte del gestore dell’acciaieria.

Bibliografia

Air pays de la Loire, Evaluation de la qualité de l'air dans l'environnement de l'Unité de Valorisation Energétique Arc en Ciel, 2011.

ARPA Emilia Romagna, Studio Ambientale dell'area Coriano Forlì - II fase – sintesi, marzo 2006.

Chirila E., Luca C., Characterisation of the electric arc furnace dust, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. X, 2011.

European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, dicembre 2001

European Commission, Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds, Position Paper, 2001.

Guézennec A., Huber J.C., Patisson F., Birat J.P., Sessiecq P., Ablitzer D., Dust formation in electric arc furnace: birth of the particles, Powder Technology, 157, 1-3, 2-11, 2005.

ISPRA, Qualità dell’ambiente urbano, VIII Rapporto, Edizione 2012.

Istituto Superiore di Sanità - Rapporto Istisan 06/38, Qualità dell’aria ambiente – Metodo di riferimento per la determinazione di Pb, Cd, As e Ni nelle deposizioni atmosferiche, 2006.

Istituto Superiore di Sanità, Rapporto Istisan 06/43, Microinquinanti organici e inorganici nel Comune di Mantova: studio dei livelli ambientali, 2006.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato delle Acque - Il monitoraggio SAMANET delle deposizioni atmosferiche nella laguna di Venezia, 2008.

Nicodemi W., Mapelli C., Siderurgia, Società Italiana di Metallurgia, 2011.

Rizescu C., Bacinschi Z., Stoian E., Polinescu A., Characterisation of steel mill electric-arc furnace dust, Advances in waste management, 2010.

1Per “impronta” si intende il grafico della distribuzione percentuale dei singoli metalli rispetto alla somma dei metalli considerati caratteristici del processo produttivo (Cr, Ni, Mn, Fe, Zn)

2 Fonti dei dati:

[1] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato delle Acque, "Il monitoraggio SAMANET delle deposizioni atmosferiche nella Laguna di Venezia" (2008)

[2] ARPA Emilia Romagna, "Studio ambientale dell'area Coriano Forlì - II fase - sintesi" (2006)

[3] Istituto Superiore di Sanità - Rapporto Istisan 06/43 "Microinquinanti organici e inorganici nel Comune di Mantova: studio dei livelli ambientali" (2006)

[4] Position Paper for ambient air pollution by As, Cd and Ni

[5] Air pays de la Loire, "Evaluation de la qualité de l'air dans l'environnement de l'Unité de Valorisation Energétique Arc en Ciel” (2011)

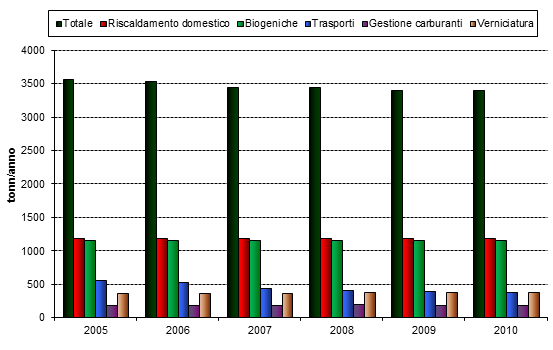

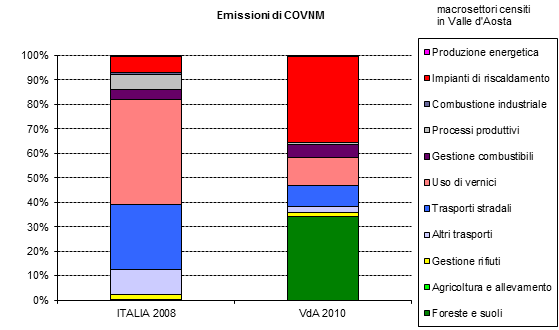

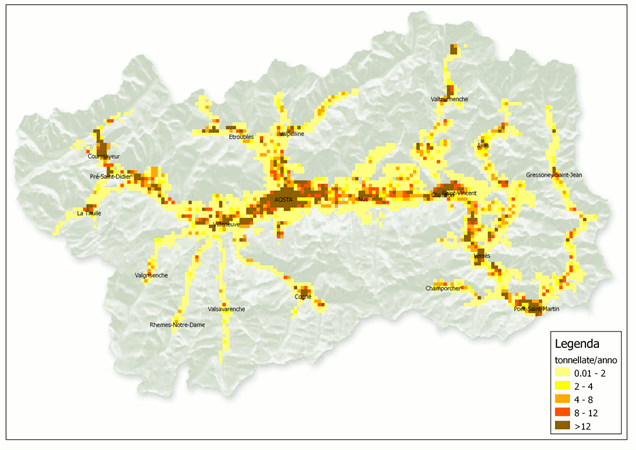

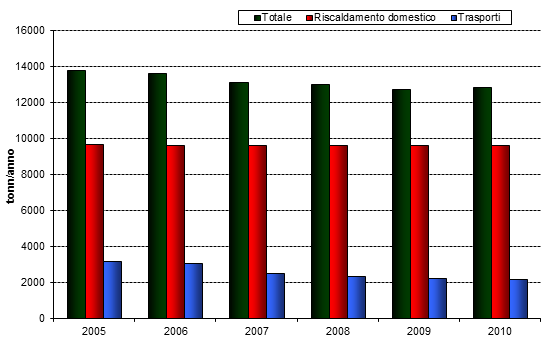

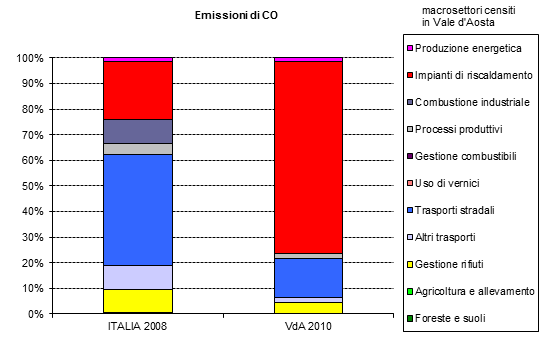

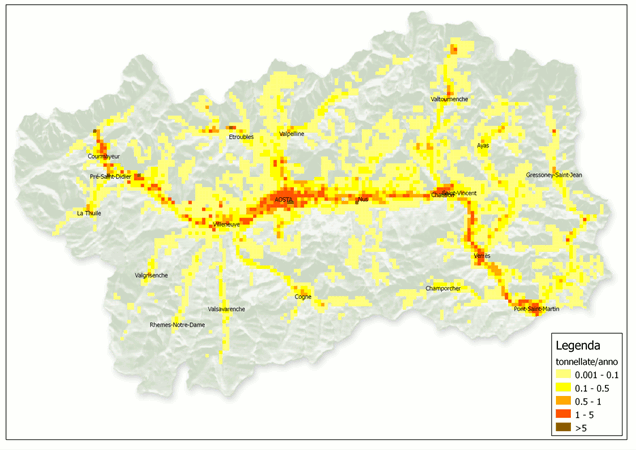

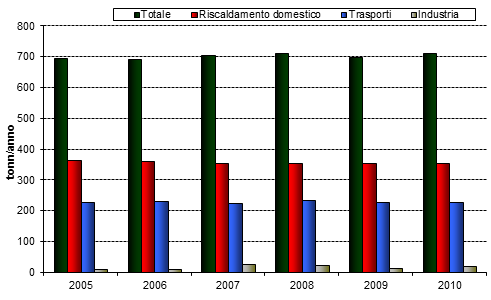

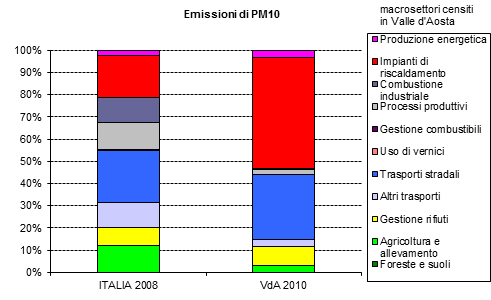

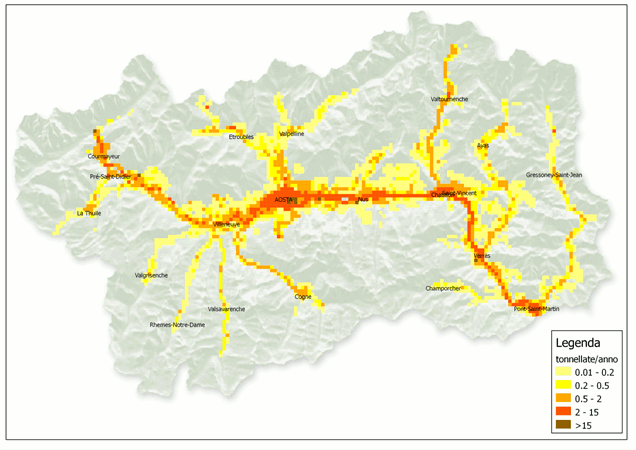

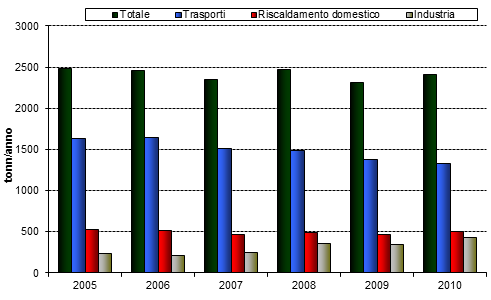

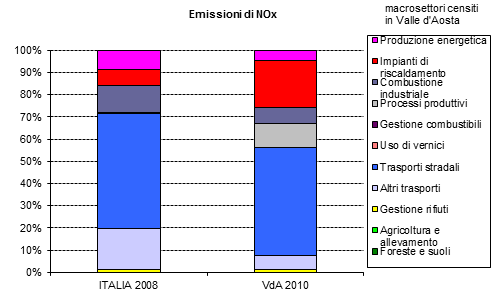

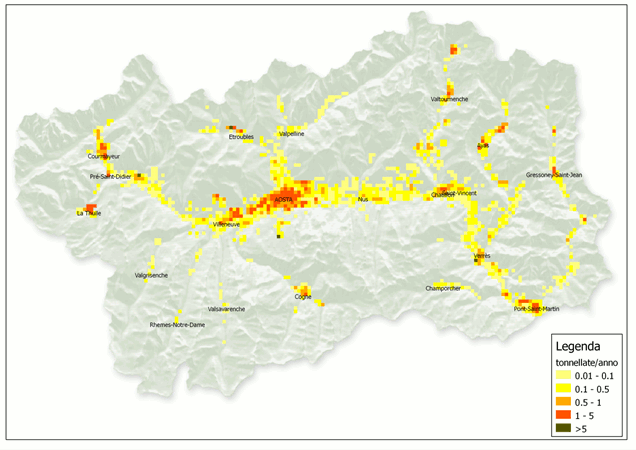

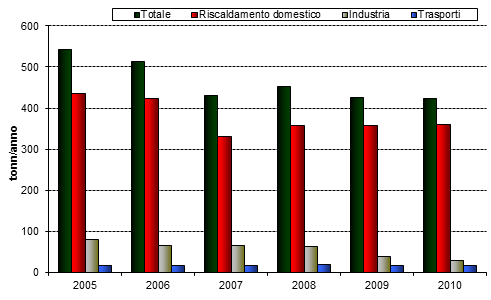

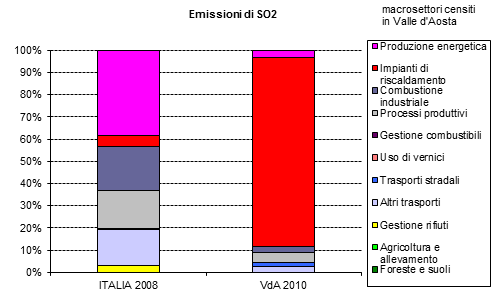

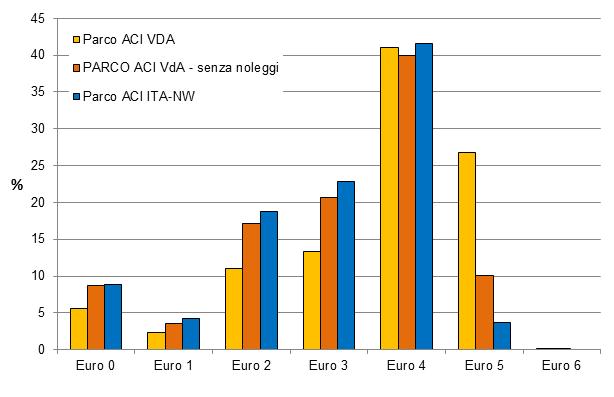

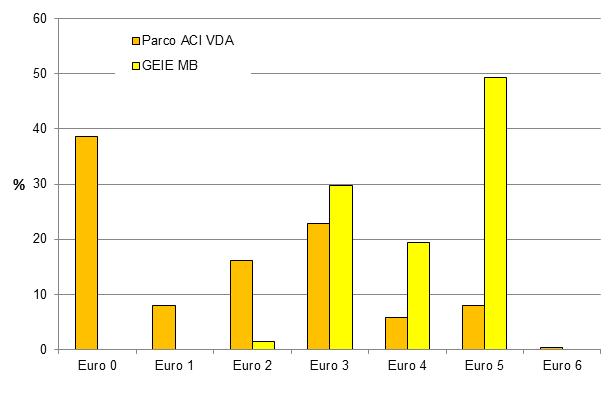

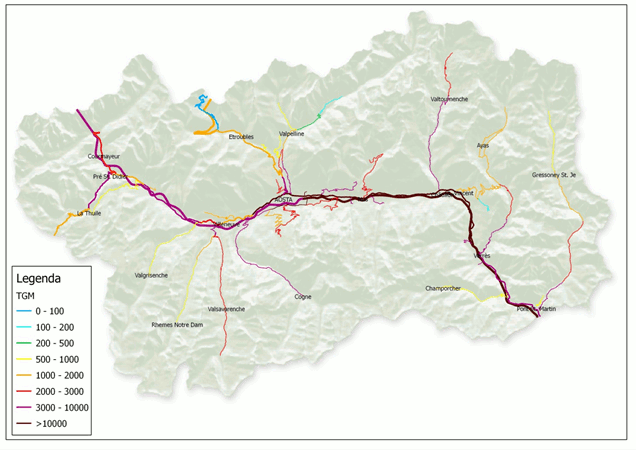

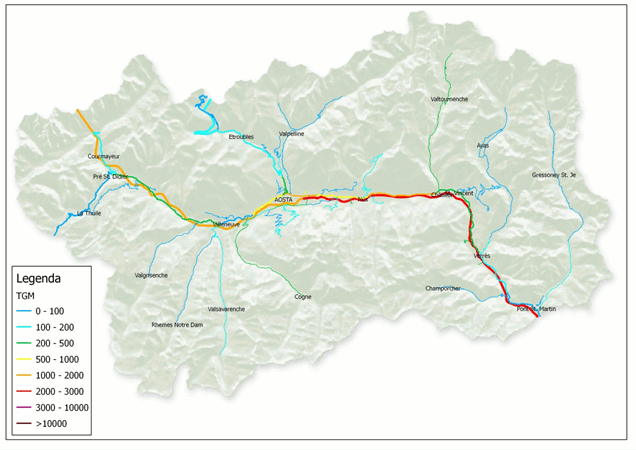

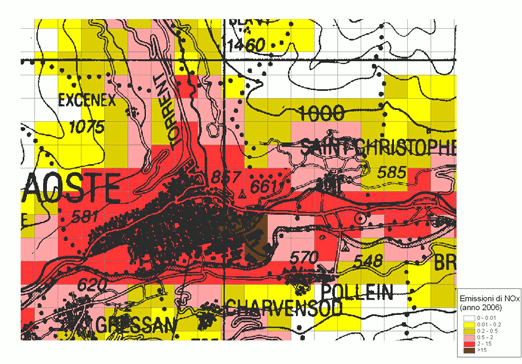

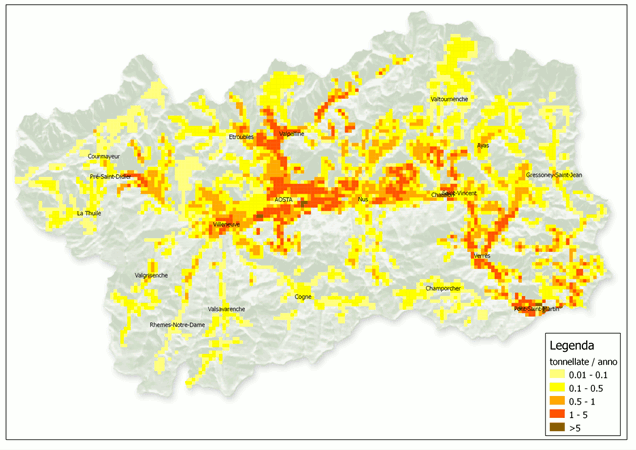

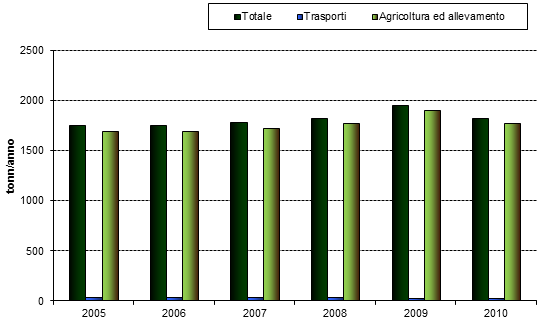

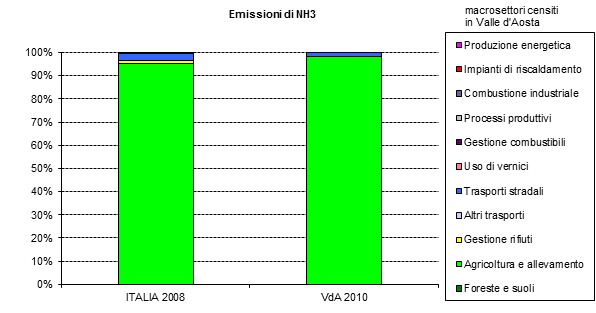

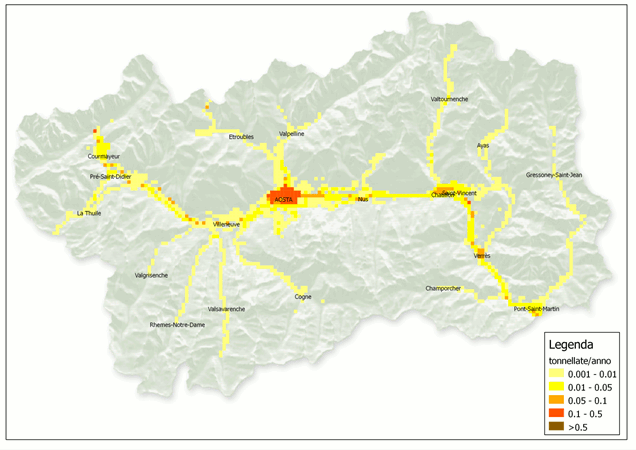

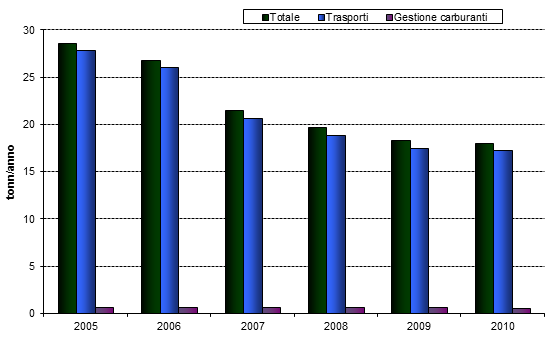

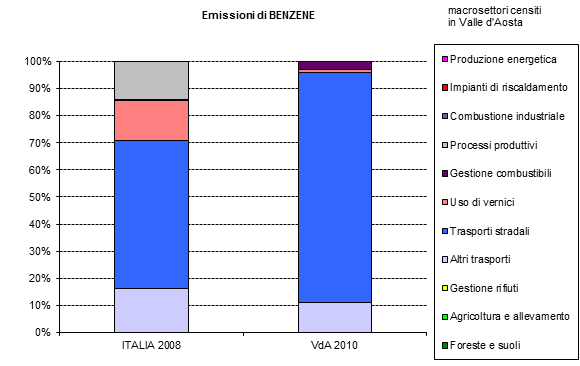

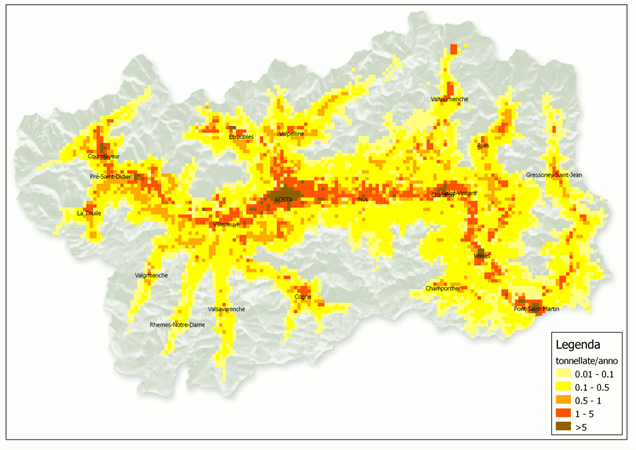

Fig. 1 – Esempio di rappresentazione grafica da inventario delle emissioni – Ossidi di azoto (NOX)

Fig. 1 – Esempio di rappresentazione grafica da inventario delle emissioni – Ossidi di azoto (NOX) L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.

L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.

L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.

L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.

L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.

L’informazione, qui rappresentata a scopo indicativo su scala regionale, può essere, ovviamente, letta su scala ridotta in modo da approfondire la conoscenza locale.