VI Relazione Stato Ambiente - 2011

L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha fatto proprio il concetto di servizi eco-sistemici che FAO e WWF hanno elaborato nel Millennium Ecosystem Assessment1 e valuta gli impatti sull’ambiente naturale in termini di perdita di questi servizi. Nel rapporto 2010 si sottolinea che, mentre alcuni servizi vengono percepiti come una risorsa che può esaurirsi o degradarsi, ad esempio la disponibilità di minerali nei giacimenti o la capacità dei corsi d’acqua di ricevere e smaltire reflui, altri vengono spesso vissuti come un’entità presente e insensibile all’azione dell’uomo, ad esempio quelli legati alla regolazione del clima.

La risorsa naturale che contribuisce maggiormente a fornire servizi eco-sistemici all’uomo è la biodiversità con gli habitat in cui si manifesta: perdere varietà di habitat, frazionarli, inquinarli significa perdere ricchezza biologica.

Nel rapporto, “L’ambiente in Europa, stato e prospettive nel 2010”2, l'Agenzia Europea per l'Ambiente scrive che l'UE si sta impegnando nella difesa diretta della biodiversità attraverso la rete Natura 2000 ed altre iniziative di tutela degli habitat, e che promuove altresì politiche di settore specifico che possono avere ricadute indirette sulla tutela della biodiversità, quali le politiche agricole e di silvicoltura, quelle sull'uso del suolo o sulla qualità dell'aria e delle acque.

L'agricoltura intensiva, ben lungi da portare ad una difesa della natura, è all'origine di monocolture che offrono habitat non adatti a molte specie animali, dagli insetti ai mammiferi, comportano un uso diffuso di pesticidi ed antiparassitari che si disperdono in ambiente e di concimi che portano all’eutrofizzazione dei suoli e, soprattutto, delle acque.

Lo stato delle acque è sotto la lente di osservazione dell'UE attraverso la direttiva che impone una fitta rete di controlli al fine di classificare la qualità dei corpi idrici (fiumi e laghi) e fissa degli obiettivi ben precisi per i medesimi a cui tendere nei prossimi anni. Le acque forniscono servizi ecosistemici in termini di approvvigionamento, di supporto alla produzione primaria di molecole organiche, di regolazione dei cicli vitali ma anche di svago. La loro tutela ha quindi ricadute dirette sulla salute e sulla qualità della vita e sullo sviluppo economico (settori agricolo, industriale, ma anche turistico e ricreazionale).

Se la tutela delle acque è un valore oramai consolidato nella popolazione europea, al contrario il cammino verso politiche, ma soprattutto scelte individuali e stili di vita, che tutelino la regolazione del clima è ancora ai primi passi.

Come accennato in precedenza, il clima, fino a pochi anni fa veniva considerato come un'entità del tutto indipendente dall'attività umane: da qualche anno, però, un nesso tra attività antropica e cambiamenti nelle dinamiche atmosferiche è sempre più chiaro. L'aspetto forse più evidente è stato il progressivo assottigliamento dello strato di ozono stratosferico verificatosi in prevalenza all'emisfero sud alla fine del secolo scorso, causato per lo più dall'uso di gas, Cloro-Fluoro-Carburi (CFC), in grado di distruggere l'ozono. Per porre rimedio al fenomeno sono state condotte politiche a livello globale finalizzate a ridurre l'uso di tali gas, fino ad annullarlo.

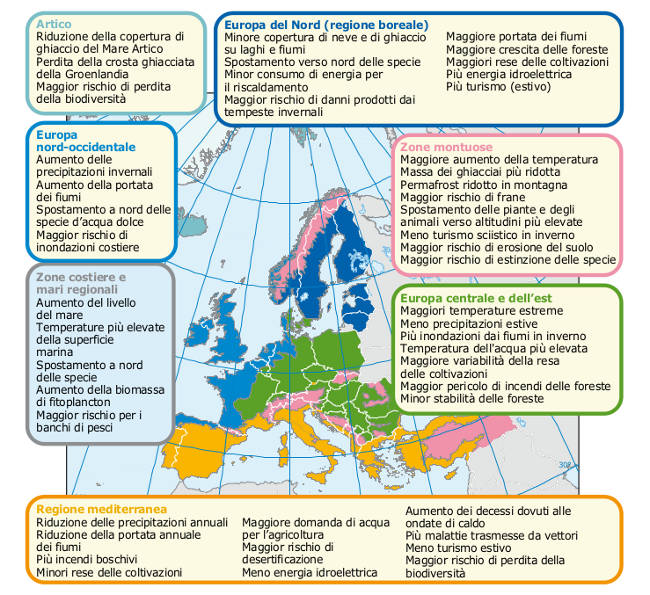

Gli effetti sull'ambiente naturale dei cambiamenti climatici sono molto articolati. Essi sono schematizzati nella figura seguente, tratta dalla relazione europea del 2011.

Fig 1 Principali influssi ed effetti passati e previsti del cambiamento climatico per le principali regioni biogeografiche dell’Europa, fonte AEA1

Gli effetti sono o possono essere, quindi, molteplici. Ciò che preoccupa ulteriormente gli esperti è che spesso i fenomeni che si manifestano in sistemi complessi, come può essere la regolazione del clima, non sono né lineari né reversibili: questo significa che una piccola variazione di un parametro climatico potrebbe avere conseguenze enormi e che non è garantito il ritorno del sistema alla situazione di equilibrio precedente una volta ripristinate le condizioni iniziali.

Con riferimento alla Fig.1 il riquadro giallo (Regione mediterranea) e quello rosa (Zone montuose) riassumono i principali effetti che i cambiamenti climatici stanno producendo, o potranno produrre, in Valle d'Aosta. Come evidenziato da alcuni indicatori riportati nel seguito, si hanno effettivamente già alcuni riscontri misurabili sul territorio.

Contenuti

La sezione Ambiente naturale è articolata in tre capitoli che descrivono l’attività dell’ARPA della Valle d’Aosta in tale campo:

- Acque: l'Agenzia conduce le attività di studio e caratterizzazione qualitativa delle acque sotterranee e superficiali. In questa edizione della relazione è inserita una ricca rassegna di approfondimenti sull'applicazione in campo di quanto prescrive la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque3

- Criosfera e biosfera: vengono presentati dati inerenti agli effetti dei cambiamenti climatici sulle “terre alte”: bilancio di massa dei ghiacciai, evoluzione della copertura nevosa e sulla fenologia di un lariceto. E’ data anche rilevanza al monitoraggio dei pollini e delle spore, che può portare informazione sia sulle variazioni della diffusione di specie che sulle anomalie nei cicli vegetativi dovuti ai cambiamenti climatici, oltre che avere un diretto interesse per il campo sanitario come raccolta di informazioni sulla diffusione di allergeni.

- Atmosfera: vengono presentati gli studi condotti per mezzo dell’analisi spettrale della radiazione solare attraversante l’atmosfera, e approfondimenti sulle variazioni nel tempo di alcuni parametri meteorologici.

Nella sezione, invece, non si troveranno informazioni – a parte quelle relative alle concentrazioni polliniche - sulla biodiversità o sulle aree protette, essendo questi ambiti in Valle d'Aosta sono tra le competenze assegnate dell'assessorato all'Agricoltura e foreste.

1 http://www.millenniumassessment.org/en/Index-2.html

2 http://www.eea.europa.eu/soer

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:IT:PDF

Il capitolo dedicato alla qualità dell’aria della pubblicazione “Tematiche in primo piano” 2012 dell’Istituto Superiore per la Ricerca a Protezione Ambientale (ISPRA) si apre con la seguente considerazione:

Lo sviluppo economico, industriale e demografico avvenuto nel corso degli ultimi due secoli, oltre a un indubbio miglioramento della qualità della vita dell’uomo, ha provocato profondi e rapidi mutamenti nell’ambiente.

Il documento prosegue affrontando le tematiche legate ai diversi inquinanti, al rispetto o meno dei limiti fissati dalla normativa, alle politiche di mitigazione ecc.

Il riferimento ai cambiamenti avvenuti negli ultimi due secoli pare introdotto come una formula per entrare in argomento o per un rapidissimo inquadramento storico: in realtà contiene in sé il riferimento all’ “indubbio miglioramento della qualità della vita dell’uomo”. Oggi si presta, giustamente, una enorme attenzione agli impatti sull’ambiente dei sistemi di produzione, dei mezzi di trasporto, degli impianti che producono energia a calore e si valutano questi impatti in termini di danno alla salute, perdita di anni di vita e di qualità della vita. Tutto ciò è di fondamentale importanza in quanto espressione di uno sforzo al miglioramento continuo, nel quadro di una consapevolezza oggi più matura del sistema di rapporti territorio-ambiente, ma non va perso di vista che lo sviluppo tecnologico ed industriale, l’evoluzione nei trasporti, l’introduzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni hanno comportato in prima battuta un salto in avanti nelle condizioni di vita nel mondo occidentale che in poche decine di anni ha portato la durata media della vita a sfiorare gli ottanta anni. Lo sviluppo non va pertanto demonizzato a priori in quanto portatore di impatti ambientali, ma immaginato, progettato e governato su scala globale, nello spazio, nel tempo e nella complessità dei rapporti tra le cose.

E’ innegabile che fino a pochi decenni orsono non era diffusa la sensibilità alle conseguenze che un prelievo indiscriminato di risorse ed un’emissione incontrollata di prodotti di scarto avevano sull’ambiente. Essa si è inizialmente sviluppata ed è cresciuta con forza in relazione agli impatti locali, più lentamente si sta ampliando agli impatti globali, dove il riguardare tutti (la dinamica di sistema) ancora confligge con il coinvolgimento diretto (la dimensione personale – locale). L’esigenza di promuovere uno sviluppo che sia sostenibile dal pianeta nel suo insieme sta acquistando peso nella percezione comune e le grandi istituzioni sovrannazionali e internazionali sempre più spesso promuovono politiche ad esso ispirate.

L’Unione Europea, nel suo 6° Programma comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2012 ha posto come uno degli elementi portanti la riduzione dei danni alla salute umana dovuti ad inquinamento. Proprio per fornire a chi elabora piani di sviluppo economico elementi di decisione, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha scelto il tema “Ambiente, salute umana e qualità della vita” come uno dei principali su cui focalizzare l’attenzione nella raccolta ed elaborazione di informazioni ambientali.

L’Agenzia europea, rielaborando le informazioni provenienti da molte nazioni, dispone di una grande quantità di dati ambientali e sanitari originati in contesti molto diversi tra loro: riesce così a individuare macrotendenze che possono diventare la base per la definizione di nuovi limiti per gli inquinanti, per individuare nuovi inquinanti o per lanciare ricerche specifiche. Nel rapporto pubblicato a fine 2011 “L’ambiente in Europa, stato e prospettive nel 2010” nel capitolo “Ambiente, salute umana e qualità della vita” viene posta particolare attenzione ad alcuni temi:

- Si sottolinea che le concentrazioni di inquinanti dell’aria su cui storicamente l’attenzione era elevata, come diossido di zolfo, monossido di carbonio e piombo, sono notevolmente calate. Lo sguardo è ora puntato su nuovi inquinanti, quali le componenti fini del particolato atmosferico (dal PM10 alle particelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri) e l’ozono, che, complici le recenti estati torride, ha fatto registrare alte concentrazioni anche in ambiente urbano.

- Tra i determinanti, il settore dei trasporti, e il traffico urbano in particolare, è visto, come una forte minaccia per la salute e il benessere sia per l’inquinamento dell’aria sia per l’impatto acustico.

- Particolare attenzione viene dedicata alla matrice acqua: sia in termini di accessibilità della popolazione ad acqua potabile che rispetti precisi standard, sia in termini di diffusione dei sistemi di trattamento dei reflui urbani e industriali. Le pressioni dell’industria, dell’agricoltura (attraverso l’uso intensivo di concimi e di fitofarmaci) e dell’antropizzazione attraverso il rilascio di reflui urbani con presenza sempre più marcata di sostanze chimiche, prevalentemente farmaceutiche, di nuova generazione, richiedono di mantenere sempre alta l’attenzione sulle tecnologie di trattamento dei reflui e di potabilizzazione per far fronte alla presenza di nuove molecole.

- Una nuova sfida, particolarmente viva per l’Europa data la sua alta densità abitativa, è costituita dagli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana direttamente, attraverso l’esposizione ad ondate di caldo o la diffusione di malattie tipiche di altre aree climatiche, o indirettamente, attraverso l’alterazione degli ecosistemi e la riduzione della disponibilità di acqua.

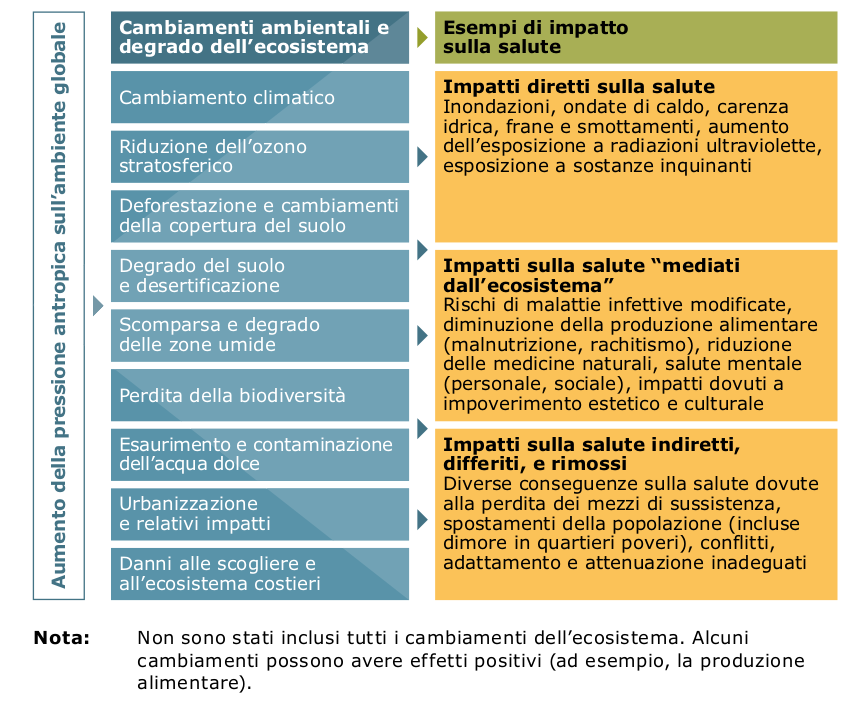

Uno schema degli impatti ambientali sulla salute, è riportato nella figura 1.

Fig1 schematizzazione degli impatti ambientali sulla salute, fonte AEA1

Gli impatti sulla salute umana delle pressioni ambientali già così appaiono complessi, ma il quadro può ancora apparire più intricato se si valuta che le risposte che possono essere introdotte per contrastare le minacce su un fronte possono avere effetti negativi su un altro: uno degli esempi più evidenti, di cui si ha percezione anche in Valle d’Aosta, è il ricorso alla biomassa come fonte di energia. La biomassa è considerata una fonte di energia pulita in quanto non fossile, rinnovabile e spesso, addirittura, prodotto di scarto di alcuni settori produttivi. L’incentivo al suo utilizzo è una misura di contrasto al riscaldamento globale in quanto, se inserita all’interno di un ciclo integrato, contribuisce a ridurre l’utilizzo di combustibili fossili. D’altro canto, la combustione di biomasse può essere una fonte importante di rilascio in ambiente di polveri fini e di idrocarburi policiclici aromatici, riconosciute sostanze cancerogene. E’ evidente la necessità di adottare tecniche e strategie a salvaguardia di entrambe le esigenze ambientali.

Contenuti

La presente sezione che porta il titolo “Territorio e qualità della vita” corrisponde al capitolo “Ambiente, salute umana e qualità della vita” nella relazione dell’Agenzia europea. Sono evidenti due significative differenze:

- Viene utilizzato il termine territorio anziché ambiente, essendo l’attenzione diretta sulla dimensione dell’ambiente in cui si esplica la vita dell’uomo.

- Non è presente il riferimento alla salute, perché l’ARPA della Valle d’Aosta non si occupa direttamente di impatti sulla salute umana e non conduce studi epidemiologici.

Nel seguito non sono inseriti, quindi, indicatori di tipo sanitario, a differenza di quello che accade nelle relazioni dell’Agenzia europea.

L’attenzione è puntata principalmente su:

- Determinanti e Pressioni: attraverso la descrizione delle infrastrutture e del contesto produttivo che caratterizzano il territorio.

- Stati e Impatti: attraverso le schede relative all’inquinamento dell’aria, al rumore, alla presenza di amianto e alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

- Risposte: attraverso le schede che descrivono diversi processi di bonifica.

Viene dedicato un approfondimento all’attività analitica portata avanti dal Laboratorio dell’Agenzia: esso svolge infatti buona parte delle analisi che consentono di acquisire i dati ambientali che l’Agenzia raccoglie, elabora e pubblica; il Laboratorio effettua anche le analisi a supporto dell’USL sulle acque potabili e sugli alimenti di origine vegetale non trasformati (gli alimenti trasformati o di origine alimentare vengono analizzati dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali).

- TER_001 - Caratterizzazione del suolo suddiviso per categoria di copertura

- TER_002 - Distribuzione della popolazione sul territorio regionale

1 Agenzia Europea per l'Ambiente, L'ambiente in Europa, stato e prospettive nel 2010, 2011